さいたま市が取り組む、大型バスの自動運転バス実証実験を取材!試乗してきました

バス運転手不足が深刻化する中、その解決策の一端を担うといわれているのがバスの「自動運転」です。

自動運転技術は米国自動車技術者協会(SAE)や国土交通省が自動運転レベルを、レベル0~レベル5までの6段階に区分しており、レベル5では制限なく全ての運転操作が自動化、となっています。

今回、2025年10月27日(月)に行われた「さいたま市自動運転バス実証実験」を取材。実際に埼玉大学から北浦和駅までの片道約3.7㎞を、自動運転バスに乗り往復走行するという試乗も体験してきました。

自動運転バスは運転手付きのレベル2で運行。交通量が多い都市部の幹線道路(埼大通り)を走行したのですが、果たしてその乗り心地は?

実際に乗ってみて体感した自動運転の課題などもお伝えしたいと思います。

さいたま市の自動運転バス実証実験について簡単に

公共交通サービス水準の維持・向上を目指し、将来的には大型バスの自動運転レベル4(特定条件下での完全自動運転)の実装を目指しているさいたま市。2025年9月下旬から準備走行を開始し、10月27日(月)に埼玉大学で出発式が行われました。

こちらの事業は、国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転社会実装推進事業)」に採択。

さいたま市が主体となり、A-Drive株式会社、アイサンテクノロジー株式会社、国際興業株式会社、西武バス株式会社が参画し、協力し合い、今回の自動運転バス実証実験スタートにこぎつけた、というわけです。

実際にバスが走行するのは、市内でも特に運行本数が多い北浦03系統(北浦和駅西口~埼玉大学)。運行に使われた車両はいすゞ自動車の大型バス「エルガ」(自動運転仕様)です。

試乗会は自動運転レベル2での実施。自動運転レベル4実装に向けた「経営面」「技術面」「社会受容性面」の視点から課題検証に取り組むものとなっています。

自動運転レベル

| レベル | 概要 | 運転操作の主体 |

| レベル1 | アクセル・ブレーキ操作、またはハンドル操作のどちらかが部分的に自動化 | 運転者 |

| レベル2 | アクセル・ブレーキ操作、またはハンドル操作の両方が部分的に自動化 | 運転者 |

| レベル3 | 条件付自動運転* | 自動運行装置 (作動が困難な場合は運転者) |

| レベル4 | 特定条件下における完全自動運転 | 自動運行装置 |

| レベル5 | 完全自動運転 | 自動運行装置 |

*自動運行装置の作動中、正常に作動しないおそれがある場合は、運転操作を促す警報が発せられるので、適切に応答しなければならない。

自動運転実証実験で使用される大型バス

- 車両名:いすゞ自動車株式会社製大型バス「エルガ」(自動運転仕様)

- 車体サイズ:全長11,130×全幅2,485×全高3,130mm

- 定員:29人(自動運転時・着座の場合)(実証実験中の定員は23人)

- 最高速度:40km/h(自動運転走行時)

自動運転実証実験で使用される大型バスの車載装備

| LiDAR(8個) | 光検出・測距の略称で、赤外線レーザーの反射光により対象物までの距離や形を計測 自己位置推定や障害物検知などを行う |

| ミリ波レーダー(2個) | ミリ波で対象物との距離を計測 遠方から接近する車両の検知などを行う |

| カメラ(7個) | 高画質なカメラにより明暗差の大きな環境での撮影が可能 信号機の灯色や標識の把握、遠隔監視などを行う |

| 雨滴センサー(1個) | フロントガラスに付着した雨滴を検知 雨や霧などの悪天候下においてワイパーの動作制御や他のセンサーとの連携によるシステムの補助などを行う |

| GNSSアンテナ(1個) | 衛星測位システムの略称で、衛星からの信号を受信して高精度で自己位置を計測 3次元地図上で走行軌跡の把握などを行う |

| IMU(1個) | 慣性計測装置の略称で、加速度センサーと角速度センサーにより車両の姿勢や向きの変化を計測 GPSの測位が困難なトンネル内などにおいて、他のセンサーとの連携により自己位置の把握などを行う |

さいたま市の自動運転バス(レベル2)にいざ試乗!

埼玉埼玉大学を出発し、北浦和駅西口までを往復試乗してきました。バスの前方部には自動運転に必要な機材などが置かれており、定員は29名。

実証実験中は車いす対応席などを含め、23名まで乗車可能となっています。

急なブレーキ操作に備えて、全員席に座って(立って移動しない)の試乗でした。

大学構内は運転手さんによる手動運転。埼大通りに出てから自動運転に切り替わります。

ハンドルから手を放してもスムーズに動くバス

自動運転とはいえ、運転手さんに責任のあるレベル2の実証実験。常時、手動に切り替えられるようハンドルから手を放しつつもすぐに握れる位置でキープされていました。

普通に運転されている時よりも、不自然な体制かつ、気を遣うのでお疲れになったのではないかと思います。一般自動車での自動運転は高速道路でのハンズフリーを体験していますが、大きなバスでしかも交通量、通行量の多い幹線道路は初めて。

「バステクフォーラム」等のバスイベントで、衝突被害軽減ブレーキの実験なども経験しましたが、やはりどこかで「自動」に対する懐疑的な思いが消えませんでした。

しかし、今回実際に試乗してみて、意外にスムーズで的確な運行を目の当たりにし、自動運転への懐疑的な気持ちはなくなりました。

車載カメラの画像をバス車内モニターで随時確認可能

埼大通りにでてからバスは自動運転に。車内に複数おかれたモニターでは、さまざまな装置で計測された道路上の様子を随時表示し、どのように判断しているのかがわかるようになっています。

人が運転している場合と遜色なく、自然な運転だな、というのが正直な感想です。

今回の実証実験では通常の路線バスのバス停よりも、停車する場所は少なくなっています。対象バス停では乗客がいる・なしに関わらず必ず停止。

早く着いてしまった場合は定刻まで停車するそうです。

自動運転で課題になるのは路上駐車の追い越し

今回、実際に乗車してみてわかったのが、路上駐車をしている車の追い越しの難しさでした。

自転車の場合は、バスとの距離を確保できたので自動で追い抜きが可能。しかし、路上駐車中の車の場合、はみ出し禁止の中央線があると自動での追い抜きが現段階では難しいとのこと。

その都度、手動に切り替えて追い抜きをしていました。

信号待ち、バス停からの出発でウインカーを出す、後方から追い越してくる車の状況を見て発信する、停車している車を追い越すなどなど。

実際に運転して周りの状況を見る・ケースバイケースで判断する・操作するという複雑な情報処理を自動化する、というのはなかなか難しいことなのだと実感。

それでもそう遠くない未来に、運転の完全自動化は見えていると感じられた体験でした。

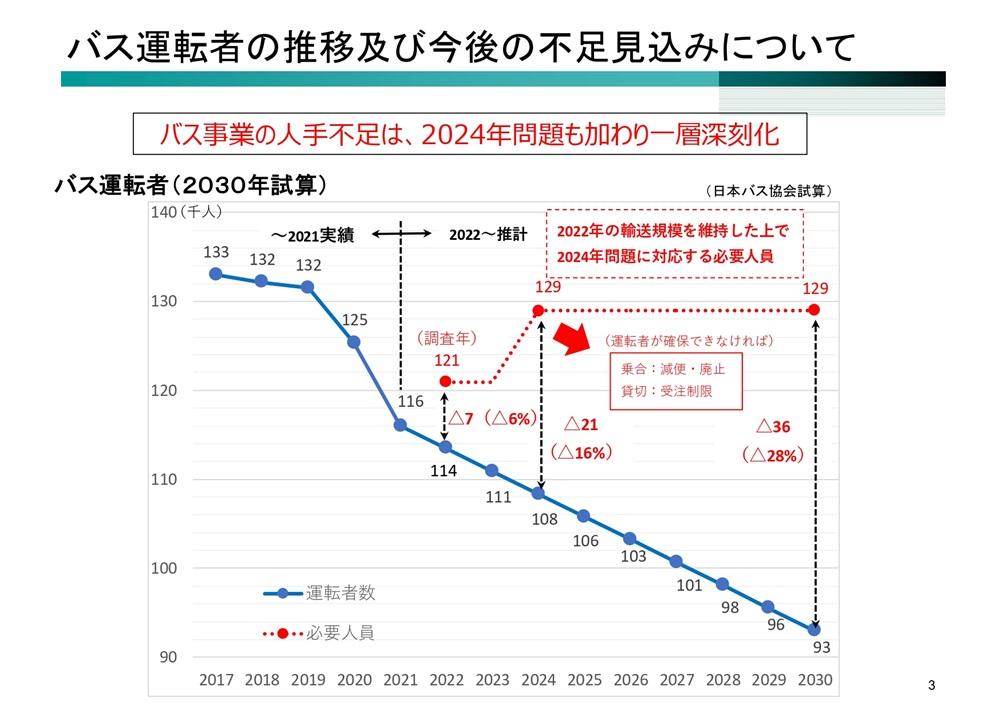

運転手不足が深刻化、バス利用者が微増する中で自動運転への取り組みは必至の課題

公益社団法人日本バス協会「国土幹線道路部会 ヒアリング資料」によると、バス運転者不足はまさに深刻な状況を迎えていると言わざるを得ません。さいたま市はもちろん、都内のバス会社でも一部バス路線で廃止・減便が行われている状況。

公共交通サービスの維持には自動運転バスの導入が急務であるというのは間違いありません。

愛媛県松山市の伊予鉄バスでは、同じ日にレベル4の自動運転バス本格運行を発表していました。2026年1月から松山環状線、2月から道後・松山城線を開始予定。

こちらは11席の小さなEVバスでの運行となっています。

自動運転レベル4に向けて大型の路線バスで幹線道路を走行する例は、さいたま市が先鞭を切る形。日本初の自動運転バス運行スタートへの期待が高まります。

出発式試乗にあたり、さいたま市長・清水勇人さんからは以下のようなコメントがありました。

自動運転バスを今回試乗しましたが、加速やブレーキもスムーズで違和感なく、乗り心地もよく、技術の高さに非常に驚きました。

是非地域の皆さんにも最先端の自動運転技術を体験していただき、自動運転を身近に感じて欲しいと思います。

引き続き、将来的な運転手不足の解消に向けて、交通事業者の皆様や関係者の皆様と連携しながら、安心安全な自動運転レベル4の実装を目指したいと思います。

2025年11月4日(火)~13日(木)まで自動運転バスに無料で試乗できます

自動運転バスに一般の方も試乗できます。2025年11月4日(火)~13日(木)の土日を除き、試乗可能。

事前予約制・先着順(前日17時までの受付)で、1回あたり片道のみの予約となります。往復での利用を希望する場合は、別途帰りの便の予約が必要です。

乗車場所は「北浦和駅西口」と「埼玉で医学」の2カ所のみ(南与野駅北入口は降車のみ)。安全のため、小学生は保護者同伴となります(乳幼児の乗車はご遠慮ください)。

乗車にあたっての注意事項

- 出発時刻の10分前にバス停(予約確定メールにURLを記載)に集合

出発時刻に遅れた場合は乗車できません。 - 走行中は、車外に手や身体を出すなどの危険行為、運行の妨げになるような行為を行わないこと

- 安全のため急ブレーキがかかる可能性あり

- 試乗後にはアンケートへのご協力をお願いします

- 乗車にあたって特別な配慮が必要な場合は、あらかじめ問合せ先(080-5481-7977)まで相談を

皆さんもぜひ実際に試乗し、自動運転バスの乗り心地を試してみてはいかがでしょうか。

■取材協力

さいたま市(都市局 交通政策部 交通政策課)

バス会社の比較がポイント!