- 貸切バス ホーム

- 安全なバス会社の選び方

貸切バスをチャーターしてバス旅行を計画している幹事さん。バスの見積りを取り寄せ、どのバス会社にするか何を基準に選んでいますか?

もちろん、予算も大切なので、料金はしっかり比較するのは当然のこと。でも、料金にあまり差がない(同じ)場合気になるのが、サービスの良さや安全性ですよね。

そこで、安全なバス会社はどのように見分けたらいいのか、何を基準に評価したらいいのかをお知らせしましょう!

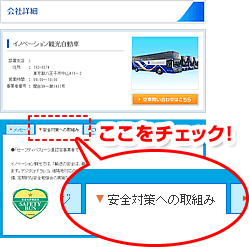

最近話題の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」についてもわかりやすく解説。セーフティバスで星マークを取得するために、貸切バス会社がどのように取り組んでいるかもご紹介します。

- 「貸切バス事業者安全性評価制度(セーフティバス)」で認定を受けている

- 「運輸安全マネジメント」を積極的に公開している

- ASV(先進安全自動車)や後付けで衝突防止補助装置(モービルアイ)、ドラレコ、デジタコを導入している

- 利用後のお客様アンケートで「高評価」を得ている

また「貸切バスの達人」事務局では、ご利用満足度アンケートを実施。評価いただいたバス会社への口コミ情報を開示するとともに、バス会社へ常時、フィードバックし、サービスや安全運行の改善に役立てています。バス会社の評価や口コミが気になる場合は、会社紹介ページをぜひ参考にしてください。

貸切バス事業者安全性評価制度

(セーフティバス)とは

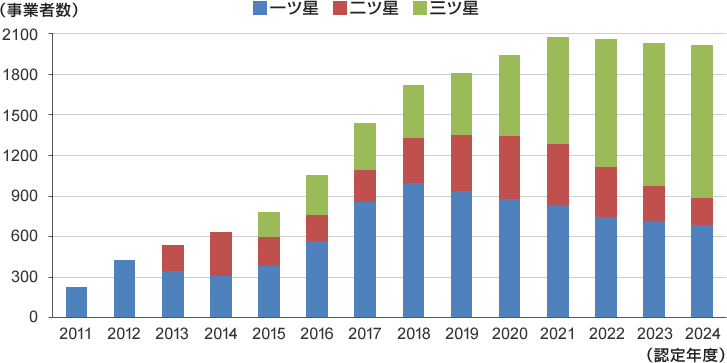

認定開始から14年、

セーフティバス認定事業者の割合は約56.6%に!

- ●認定事業者数は新規認定事業者と有効期間が残る認定事業者の合計数

- ●初年度の認定はどの事業者も一ツ星スタートのため、二ツ星認定は2013年度から、三ツ星認定は2015年度からがスタート

利用者がバス会社を選ぶ際に、安全対策にきちんと取り組んでいるかどうかを「見える化」する対策の一つとして平成23年(2011年)からスタートしたのが「貸切バス事業者安全性評価認定制度」です。

「貸切バス事業者安全性評価認定委員会(国土交通省、公益社団法人日本バス協会、学識経験者、有識者で構成)が、貸切バス事業者からの申請に基づき、安全性や安全確保のための取り組み状況を評価。

優良であると認められた事業者は、初認定は星一つからスタート。2年ごとの更新で、より高いレベルで安全性を確保していると認められると、二ツ星、三ツ星へとランクアップ。星マークを取得したバス事業者は、国土交通省、日本バス協会のHP上で公表されます。

2024年の国土交通省発表によるバス事業者数は3,556社(引用元:国土交通省ホームページ・バス事業者数)。初年度の認定事業者は224事業者でしたが、2024年2月現在では、全国で2,014の事業者が認定を受けています。三ツ星を取得したバス会社は1,131者、二ツ星は199者、一ツ星は684者です。

最高ランクの三ツ星取得のバス会社は2023年度の1,060者から、1,131者へ約9.3%増加。セーフティバスを取得しているバス事業者は高い安全性を遵守し、維持していることがうかがえます。

三ツ星ランクを取得して維持することは大変なこと。利用者もバス料金ばかりに目を向けるのではなく、こうしたバス事業者の姿勢も評価し、選びたいものです。

認定を受けたバス会社は、写真のような「セイフティバスマーク」を付与されます。バスの窓や入口のドア脇のところなどに掲示しているのを見かけたことがあるのではないでしょうか?

貸切バス事業者安全性評価認定制度では2011年に開始以来、初めての抜本的な見直しが図られました。2024年度申請から一部変更して実施。

2025年度申請(2024年度の安全への取組状況を評価)から新たな基準による審査を実施します。これまでは三ツ星が最高位でしたが五ツ星評価へと認定種別が変更になります。

「貸切バス事業者安全性評価制度」で認定されるには?

認定を受けるには、以下のような申請条件をクリアすることが必要です。

- 【申請条件】

- バス事業の許可を得てから、3年以上経過していること

- 安全性に対する取り組み状況における法令順守事項に関する違反がないこと

- 過去2年間に死者・重傷事故、過去1年間に重傷もしくは、10人以上の負傷者等の事故を起こしていないこと

- 過去1年間に転覆等の事故、悪質な法令違反による運行が発生していないこと

- 過去1年間に行政処分(バス1台に付き50日間使用停止以上)を受けていないこと

- 過去に認定取り消しを受けた際の欠格期間に該当しないこと

参照元:公益社団法人 日本バス協会「貸切バス事業者安全性評価認定制度の概要」より

認定で評価されるポイントは以下の3つ。

- 安全性に対する取組状況

- 事故及び行政処分の状況

- 運輸安全マネジメント取組状況

①~③のうち「法令遵守事項」に関しては、当然のことながらすべての項目を満たしていなければ認定されません。

「貸切バス事業者安全性評価制度」で「三ツ星」取得は大変なこと!

初年度の申請は「一ツ星」からスタート。認定を受けるには、書類審査で合計60点以上をとることが必要です。その2年後の更新時に、70点以上で二ツ星にランクアップ。さらに2年後の更新時に80点以上で三ツ星にランクアップ。三ツ星取得は早くても4年はかかります。

また、一ツ星更新時に60~69点以下の場合は現状維持(昇格なし)、59点以下の評価を受けた場合は認定無効(二ツ星更新時に60~69点の場合は一ツ星になります)。

ちなみに2023年度三ツ星4年更新認定事業者は、2025年度の申請が可能で、 90点以上で四ツ星に昇格可能。今後、五ツ星を取得するには、四ツ星を取得したバス事業者が認定時に95点以上を獲得することが必要になります。

セーフティバスはゴールではなく、スタート!

セーフティバスの認定は、一度受ければずっと有効なわけではなく、認定後に死傷事故、転覆等の事故、悪質な違反による事故や行政処分を受けた場合は取り消され、一定期間、再申請ができなくなります。

この制度の目的は、安全なバスの運行のために、安全意識のさらなる向上や取り組み続ける姿勢を評価すること。たゆまぬ努力をし続けているバス会社の証として与えられるものです。認定を受けるにはたくさんの項目をクリアすることが必要で、ランクアップすればするほど、評価は厳しくなります。

セーフティバスマークの有無は、安全に対する取り組み状況が優良なバス会社を選ぶ、一つの指標として大変参考になるもの。迷った場合の指標にしてみてはいかがでしょうか?

「貸切バスの達人」には、「貸切バス事業者安全性評価制度」で認定を受けたバス会社さんが多数参加中!セーフティバス取得の有無を、バス会社紹介ページで公開していますので、確認ください。

料金も気になるけど、サービスや安全性にもこだわってバス会社を選びたい場合は、ぜひ「貸切バスの達人」で見積りをご依頼ください。

運輸安全マネジメント制度

とは

過去の重大事故の教訓からスタート!

「運輸安全マネジメント(通称:安マネ)」とは、人や物を安全に輸送するためにどのように事業を運営していくかを考えること。経済性を優先してしまうと、安全を無視した運行になってしまいがちです。経営者自ら「安全最優先」で運営に取り組み、現場と一丸となって安全意識を高め、管理体制を改善、強化していくために平成18年(2006年)に設けられた制度です。

運輸事業の安全性を高めていくために、以下の14項目(ガイドライン)が決められています。

- 経営トップの責務

- 安全方針

- 安全重点施策

- 安全統括管理者の責務

- 要員の責任・権限

- 情報伝達およびコミュニケーションの確保

- 事故、ヒヤリハット情報等の収集・活用

- 重大な事項等への対応

- 関連法令等の遵守の確保

- 安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等

- 内部監査

- マネジメントレビューと継続的改善

- 文書の作成及び管理

- 記録の作成及び維持

- 目指すべき安全への考え方や決意(安全方針)を決め、社員全員に周知してる?

- 経営トップと現場とのコミュニケーションが、風通しよく図られ、情報伝達がスムーズ?

- 事故、ヒヤリハット情報等を収集・原因分析し、予防活動に繋がっている?

- 運転技能向上のための研修や「安全運転訓練車」を導入するなど、安全教育や安全訓練を定期的、継続的に実施している?

などなど・・・

バス会社を訪ね、上記のような項目に従って取り組み状況をチェック。

継続的な改善のための評価や助言を行っています!

制度がスタートしたいきさつは平成17年(2005年)に起きたJR西日本福知山線列車脱線事故ヒューマンエラー(人間が意図せずに生じてしまうミスや過ち)による機械、装置、システムの誤作動が原因で起きた事故であり、経営陣の目先のサービスや利益を最優先(所要時間短縮や運転本数増加など)で安全対策がないがしろにしてきた問題が指摘されました。

鉄道やバスなど公共交通の安全確保には、事業者への安全意識の浸透、企業における安全風土の構築は欠かせません。このため、具体的な取り組みを強化するために、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(運輸安全一括法)」が施行され、平成18年(2006年)10月から制度をスタートさせました。

平成24年(2012年)からすべてのバス事業者に導入義務化

スタート当初は、200車両以上を持つ、大手のバス会社を対象としてきた「運輸安全マネジメント」の導入ですが、平成24年の関越道高速バスツアーをきっかけに、すべての貸切バス・高速乗合バス事業者へ運輸安全マネジメント実施を義務付けることになりました。

この制度に基づき、「安全統括管理者の選任」「安全管理規定の作成」を行い、管轄の運輸支局に届け出て、輸送の安全に関する基本的な方針を決め、社内組織体制をつくることになりました。経営トップが積極的にかかわることはもちろん、安全運転教育や研修を実施し、運行管理や整備管理が適正に行われるようになど、社員の参加意識も高めるようにしていかなければなりません。

輸送の安全に関し、インターネットなどを活用して、積極的な情報公開をすること。バス会社のホームページで「運輸安全マネジメント」や、「安全方針」というタイトルなどで取り組み内容を確認することができますよ!国土交通省でも安全情報の公開を行っていますので、こちらを参考にするのもよいでしょう。

運輸安全マネジメントへの取り組み状況は、「貸切バス事業者安全性評価制度」で認定される基準の一つになっています。詳しい内容を知りたい方は、国土交通省ホームページ(運輸安全)や「運輸安全マネジメント制度の理解を深めるために」というパンフレットを配布していますので、参考になさってはいかがでしょうか。

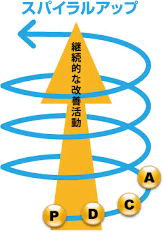

運輸安全マネジメントの取り組み状況は、「PDAC」サイクルがつねに回り続け、スパイラルアップしていることが重要!

- P=PLAN(計画を立てる)

- D=DO(実行する)

- A=ACT(見直し・改善する)

- C=CHECK(点検・評価する)

ASV(先進安全自動車)とは?

安全運転を最新技術で支援!

万が一の際に「自動ブレーキ」がかかる車など、最先端技術を使って車そのものが安全運転を支援するというシステムを搭載した自動車のことを「ASV(先進安全自動車」と言います。平成3年から取り組んできたプロジェクト。最近では全自動運転の自動車なども話題になっていますね!「Eye Sight」や「スマートアシスト」などの言葉でもよばれています。

観光バス・高速バス・小型マイクロバスの新車では、2014年から衝突被害軽減ブレーキ搭載が義務化。国交省でも積極的な導入を進めるため、自動車取得税の特例措置延長、拡充などを決めて支援しています。2017年の税制改正で、安全性の高い新型バスを導入した事業者への減税措置を創設したそうです。ただし、一般路線バスに関しては、立っているお客さんが転倒する恐れが高いことから、対象外となっています。

このASVという技術ですが、あくまでも支援が原則。ドライバーが責任をもって安全運転に取り組むということが大切で、技術を過信しすぎてはいけません。

ASV(先進安全自動車)じゃないバスは、安全じゃないの?

(写真は「2016バステクフォーラム」より)

そんなことはありません!どのバス会社も安全性を高めるためにさまざまな対策、工夫に乗り出しています。

ある程度、仕様が決まっている路線バスとは違い、観光バスはまさに1台、1台がオーダーメイド!製造スピードが追いつかないため、どのバス会社もこのASV導入バスへ一度に切り替えることは不可能。

このため、自動ブレーキが搭載されていないバスでも、例えば、ドライブレコーダーやデジタルタコグラフ、危険運転を察知すると警報で知らせる「モービルアイ」などの安全運転支援ツール、システムを導入するなど、対策が進んでいますよ!

ドライブレコーダーは装着義務化へ

(写真提供:シティアクセス)

高速バスや路線バスに比べ、貸切バス業界では、ドライブレコーダーとデジタルタコグラフの普及率が低く、軽井沢スキーバス事故の原因究明に時間がかかったことから、国土交通省では貸切バスにドライブレコーダー装着を義務化。合わせてデジタルタコグラフの普及、促進も引き続き行われています。

しかしながら、ドライブレコーダーは映像の記録、保存には役立つものの、事故を起こす前の「ヒヤリハット」予防には直接的に役立たないため、事故に繋がりそうな運転操作を行った際に警報で知らせるシステムや、クラウド管理をすることでオンタイムで運行管理者に知らせるシステムを搭載したタイプも増えてきました。

中でも「モービルアイ」は、現在使用中のバスに後付けできるASV(衝突軽減補助装置)として注目を集めています。そのチップ(画像処理半導体EyeQ2)はBMWやボルボ、ゼネラルモーターズ、フォード、オペル、現代自動車、日産、ホンダなどにも採用。モービルアイと連携できるドライブレコーダーやデジタルタコグラフもあり、導入時には国からの補助も受けられるということもあり、採用するバス会社が増えています。

貸切バスの安全運行のために国も規制を強化

(写真提供:ジョイフル観光)

平成28年に閣議決定された「道路運送法の一部を改正する法律案」では罰則が強化され、輸送の安全確保命令に従わない場合は、懲役1年・150万会陰以下の罰金(違反者)、法人には1億円以下の罰金が科せられることになりました。

また、平成29年4月1日から貸切バス事業許可を5年ごとに更新する制度がスタート。新規参入だけではなく、既存のバス会社に対しても安全対策にきちんと投資し、取り組むことを義務付けています。

小さなバス会社でも、後付けのASV技術を積極的に導入し、安全運転支援に前向きなところはたくさんあります。「貸切バスの達人」では、大手だけではなく、中小規模でまじめに安全運行に取り組んでいるバス会社の情報を積極的に公開していきます。

貸切バスの達人で行っている

独自評価とは?

お客様の生の声をサービス改善に役立てる

「貸切バスの達人」では、見積りを依頼したバス会社や「貸切バスの達人事務局」の対応はどうだったか、実際に運行を依頼したバス会社、当日運転を担当したドライバーへの満足度などをリサーチするため、「お客様満足度アンケート」を実施しています。

高評価をいただいた場合はもちろん、改善が必要なことはバス会社に伝え、サービス向上や対応改善に随時取り組んでいます。万が一、改善が見られない場合は、そのバス会社との取引を停止するなど、厳しい姿勢でのぞんでいます。

バス会社がセーフティバスマークを取得していたり、運輸安全マネジメント制度で評価を受けていたり、ASVや後付けで衝突防止補助装置を導入するなど、積極的な安全管理体制に取り組んでいるなど、できる限りの情報開示に努めてまいりますので、参考になさってください。

法令遵守で運行するバス会社が約1,100社参加!

「貸切バスの達人」に現在参加しているバス会社は、全国で約1,100社あります。運行については法令遵守を徹底。国土交通省から平成28年6月3日に発表された「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」に基づき、「貸切バス料金の適正化(実質的な下限割れ運賃防止)」、ドライバーの運行時間を厳守しています。

ドライバーの対応やサービスの質、利用者の立場に立った「安全運行」ができているかも随時チェック。お客様が安心してバス旅行を楽しめるようにできる限りの情報収集と公開につとめています。貸切バスを予約後、確定したバス会社についてより詳しい情報を知りたい場合は事務局までお気軽におたずねください。

万が一、他社で「極端に安い見積り」や「長距離・長時間運行にも関わらずドライバー1人での運行行程表」を受け取った場合は、必ずバス会社に確認するようにしましょう。国交省が公開しているバス事業者の「安全情報」や「運賃・料金管理計算シミュレーター」を参考にするのもおススメです。