古代史オタクが行く京都3泊4日の旅~蛇塚古墳と亀岡の歴史を学ぶ編~

京都3泊4日旅の3日目は保津川遊船企業組合 営業統括 豊田覚司さんが企画してくださった関裕二先の講演会。その前に関先生おススメの蛇塚古墳を見学してきました。

また、亀岡市文化資料館で副館長の土井孝則さんがガイドしてくれることになり、皆さんと12時頃におじゃますることに。

午後から聴講した講座では、前日のフィールドワークと土井さんの亀岡の古代史解説と相まって、とても有意義で楽しい時間となりました(オタクにとっては、だとは思いますがw)。

■前乗りして鞍馬寺・貴船神社・晴明神社日帰り旅行

京都駅八条口着==ホテルに荷物預ける==朝ラー==鞍馬寺==貴船神社==川床でまったり==晴明神社==ホテル着==お目当ての居酒屋で夕食==宿泊・終了

■関裕二先生と行く丹波亀岡古代史に迫るツアー&保津川下り

小川珈琲でモーニング==亀岡駅集合==出雲大神宮==千歳車塚古墳==ランチ==保津川下り==嵐山着・解散==懇親会==ホテル泊

■蛇塚古墳と亀岡の歴史を学ぶ&関裕二先生の講演

四条新町のホテルチェックアウト==蛇塚古墳==亀岡市文化資料館==サンガスタジアムで関先生講演会==OMO3京都東寺by星野リゾートチェックイン

■東寺で朝活&三十三間堂

東寺==三十三間堂見学==ホテルチェックアウト==帰宅

関裕二先生の講座に行く前に、蛇塚古墳に行ってみた

京都3日目は東寺にある「OMO3京都東寺by星野リゾート」に宿泊先を変更(安いから・・・)。ということで荷物をまとめていったん京都駅のコインロッカーに預けます。

関裕二先生の講座が亀岡で午後からあるのでその前にどこか観光をと相談したところ、「蛇塚古墳」がおススメとのこと。体調がいま一つの小娘とオタクツアーに参加されていたMさんと一緒に行ってみることにしました。

バタバタしていて朝何食べたのか思い出せないので割愛。そのまま京都バス(嵐山・苔寺行き)で最寄りバス停の「帷子(かたびら)ノ辻」まで移動。Mさんとは帷子ノ辻で待ち合わせです。

帷子ノ辻駅は嵐山本線と北野線が乗り入れている駅で、近くには有名な東映太秦映画村があります。大映通り商店街の中には、高さ約5mの大魔神象が睨みをきかせていました。

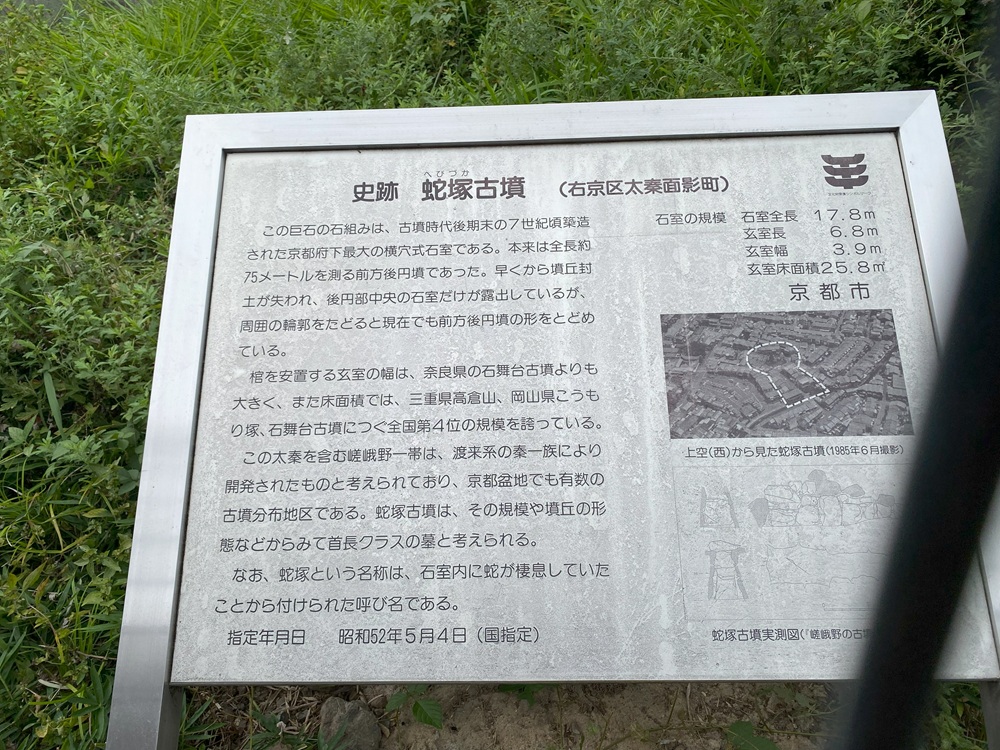

京都府下最大の前方後円墳・横穴式石室を持つ「蛇塚古墳」

蛇塚古墳(国指定史跡)は古墳時代7世紀頃の築造といわれており、全国的にも有数の規模を誇るそうです。石室内の見学が事前申込が必要ということであらかじめ京都市文化財保護課に問合せ済。

古墳の保存会員であるお宅に声をかけ、入口の扉を開けていただきました。

私たちが石室内に入る際、ご近所の方が自転車で通りかかり、以前から気になっていたとのこと。「ぜひご一緒に」と声を掛け、中に入ります。

古墳時代後期、太秦一帯は機織や高度な土木技術をもつ渡来系氏族・秦氏が力を持っていました。秦氏は蜂岡寺(広隆寺)の創建や、後の平安京造営に際しても関わりが深い人々。

蛇塚古墳はその秦氏一族の族長クラスの墓といわれているそうです。前方後円墳の後円部・石室は全長17.8m、玄室長6.8m、玄室幅3.9m、玄室床面積は25.8㎡(引用元:京都市情報館ホームページより)。

早くから墳丘封土は失われ、残存する石室を取り囲むように民家が立ち並んでいる様子がシュールです。蛇塚の名称は、かつて石室内に蛇が多く棲息していたことに由来。

写真だとそのスケール感があまり伝わらないかもしれませんが、棺を安置する玄室の幅は奈良県の石舞台古墳よりも大きく、床面積は三重県高倉山、岡山県こうもり塚、石舞台古墳に次ぐ全国4位の規模なのだそう。

太秦までなかなか足を運ぶ機会がないので、こちらに立ち寄れてよかったです。

Information

蛇塚古墳

住所:京都府京都市右京区太秦面影町

問合せ先:京都市文化財保護課 075-222-3130

※平日(月~金)の8時45分~17時30分

*バス駐車場はありませんので公共交通機関を利用するか、最寄りで降ろしてもらい徒歩で見学

嵐山を経由して亀岡駅へ、亀岡市亀岡市文化資料館を見学

講座までまだ時間があるので、亀岡駅から徒歩約7分のところにある「亀岡市文化資料館」に向かいます。体調不良を訴えた娘は先にホテルへ向かわせました。

前日、豊田さん企画のツアーでご一緒した亀岡市文化資料館・副館長 土井さんがこの日、在館されているということで特別にガイドしてくださることに。皆さんで館内を巡ります。

館内では亀岡に関わる歴史や民族、考古資料を収集・整理・保存。調査・研究の成果などをわかりやすく展示しています。

常設展「亀岡の歴史と文化」で古代から現代までを実物資料や写真、パネルを見ながら土井さんの案内でじっくり見ることができました。

館内では縄文人の排泄物(糞石)の化石も展示。まさか自分の出したものが千年もの時を超え、展示されてしまうとは・・・。

こちらを分析することで、縄文人が当時何を食べていたのかなど、生活の様子がわかるそうです。

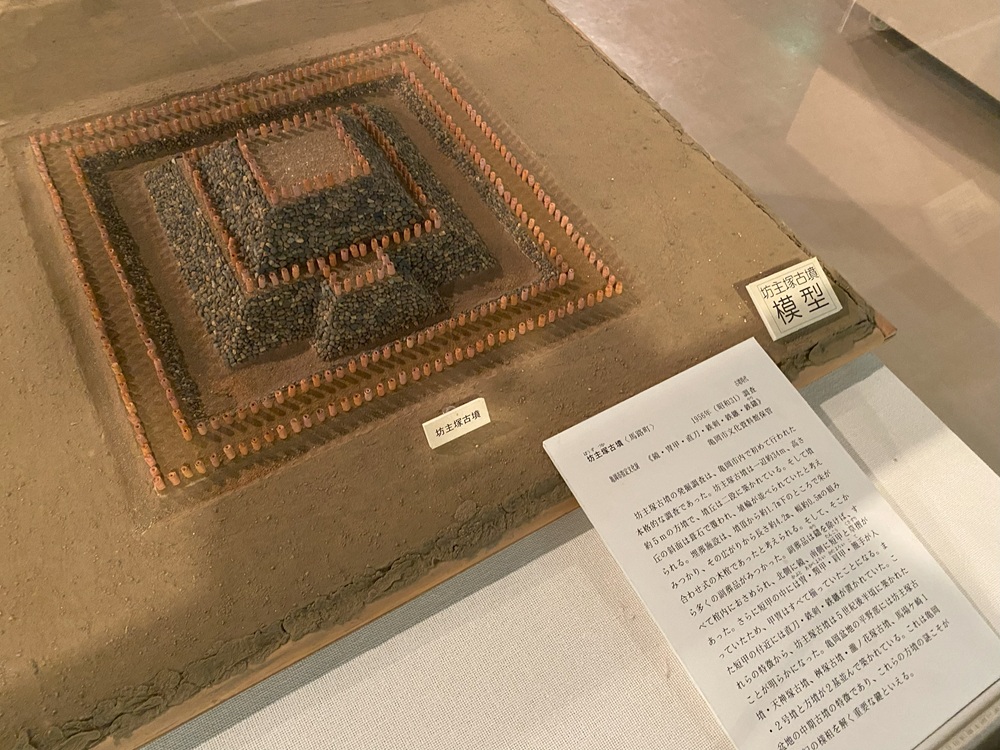

個人的にはタニハ(蘇我系)のお墓によくみられる方墳「坊主塚古墳」がとても気になりました。古墳から出土した「横矧板鋲留衝角付冑」や「盾持ち人形埴輪」にも興味津々。

次回はこちらの古墳、ぜひ見に行ってみたいです、豊田さん。

ちなみに古代史オタクではなく、戦国オタクの方なら明智光秀に関する資料や展示もたくさんありますので、ぜひ亀岡にお越しの際は足を運んでみてはいかがでしょうか。

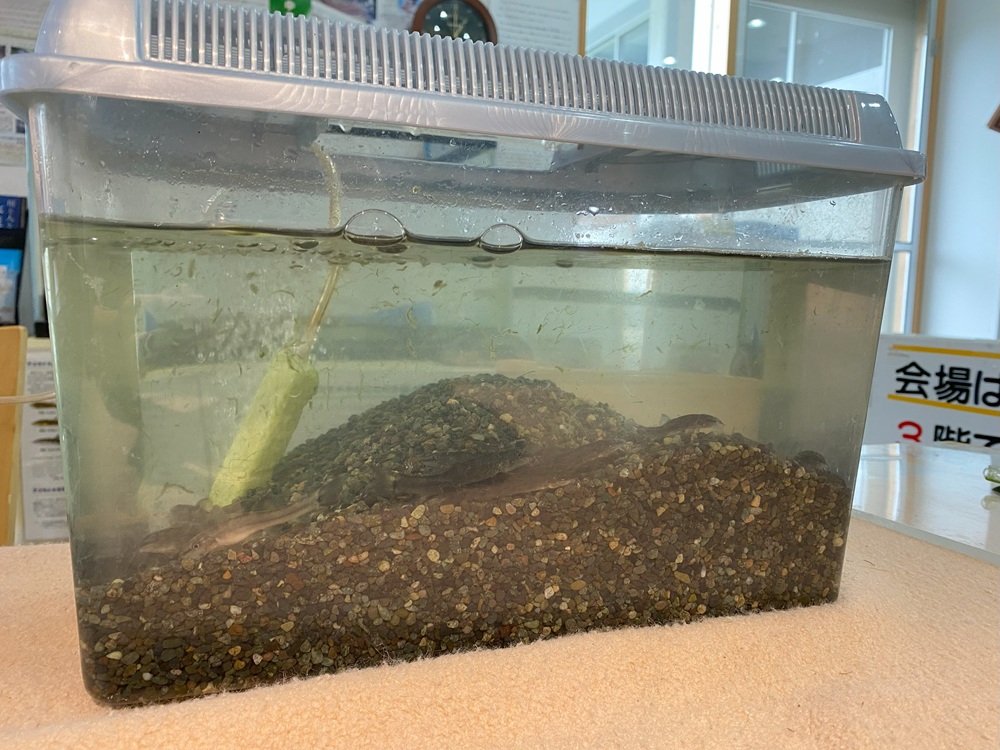

ついでに文化資料館では国の天然記念物「アユモドキ」の実物が見られます。

アユモドキは泳いでる姿が鮎ににていることからこの名前が付いています。絶滅が心配されており、保津川(桂川)とその支流河川、岡山県にのみ生息。

機会がありましたら、ぜひ足を運んでみてくださいね。

Information

亀岡市文化資料館

開館時間:9時~17時、月曜休館

入館料:大人210円、小中学生100円

※30名以上の団体で割引あり

住所:京都京都府亀岡市古世町中内坪1番地

問合せ先:0771-22-0599

バス駐車場:要問合せ

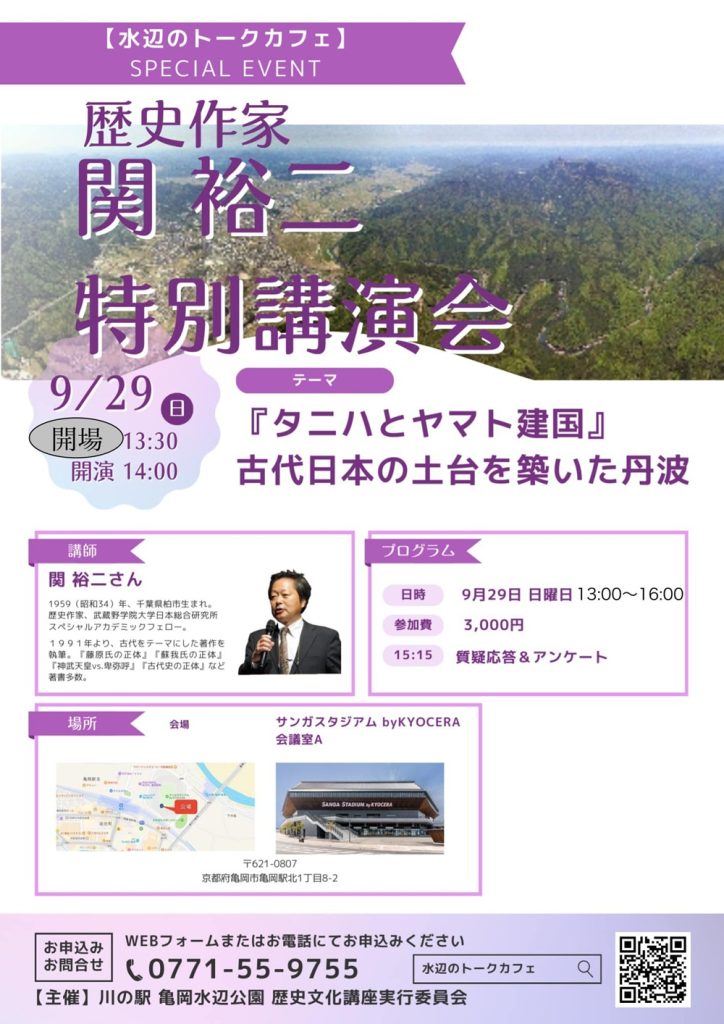

「サンガスタジアムby KYOCERA」の会議室で開催された古代史講座

さて、14時からは「サンガスタジアム by KOCERA」内にある会議室で関裕二先生の講演「タニハとヤマト建国 古代日本の土台を築いた丹波」があります。亀岡市文化資料館から会場まで皆さんと向かいました。

ヤマト建国の主役は丹波(タニハ=但馬・丹波・丹後・若狭)だったこと。タニハは一つの大きな文化圏を形成していたことはあまり知られていません。

考古学が進展するたびにタニハの歴史が「日本書記」により、徹底して抹殺されてきたことがわかってきたこと。丹波国の仲哀天皇5世の孫・倭彦王と応神天皇5世の孫・男大迹王(おおどのおおきみ、継体天皇のこと)との関係などなど。

思い起こせば八咫烏やアジスキタカヒコネって誰!?から始まり、古代史の謎が次々と解き明かされ、パズルのピースがぴったりと収まり、なんとも清々しい気持ちになれた1年だったなと感慨深いです。

「事件は現場で起きている」とはこのことで、古代史の舞台へ実際に足を運び、その場所に立つことの大切さをつくづく実感します。今回のツアーを企画してくださった豊田覚司さんにお礼を申し上げるとともに、ぜひまた第2弾をよろしくお願いします。

気の毒なことに「OMO3京都東寺by星野リゾート」でダウンする小娘

母はノリノリで亀岡から京都に戻ってきましたが、小娘は「OMO3京都東寺by星野リゾート」でダウン。貴船神社のおつげ通りの結果になったようです。

夜は近くのお店でテイクアウトをし、お部屋で食べることにしました。

星野リゾートの“OMO(おも)”シリーズは、テンションあがる「街ナカ」ホテルとして2028年から全国展開しているブランドの一つです。リーズナブルなお値段で泊まれるのでありがたや。

「OMO」の後ろについている数字はサービスが異なっており、OMO1~7まであります。OMO1はカプセルホテルでOMO7はフルサービスホテル。

今回宿泊したのは「OMO3」なので、FOOD&DRINKステーション付きのベーシックホテルです。以前沖縄で「OMO5(カフェと朝食付きのブティックホテル)」に宿泊したことがあるのですがそれよりもさらにシンプル。

FOOD&DRINKステーションでは、自分の欲しいものをセルフでピックアップ(ドリンクは注ぐ)し、タブレット端末を使ったセルフレジで会計。ソフトドリンクだけではなくお酒も楽しめます。

「OMO3京都東寺by星野リゾート」は近鉄「東寺駅」から徒歩約2分。京都駅八条口からも徒歩約13分です。

京都にはこの他、OMO5京都三条、OMO5京都祇園もあり。京都東寺は少しメインの観光地から離れますが、その分静かでとても落ち着いていました。

当初はもう1泊して、滋賀の石山寺や日吉神社へもと思っていたのですが、娘の体力を考えて1泊キャンセルしておいてよかった。最終日は小娘を置き去りにし、貪欲に京都観光を楽しむ番外編をお届けします。

Information

OMO3京都東寺by星野リゾート

住所:京都府京都市南区西九条蔵王町11番地6

※駐車場はありません。

■取材協力

関 裕二(せき ゆうじ)さんプロフィール

1959(昭和34)年、千葉県柏市生ま れ。歴史作家・武蔵野学院大学日本総合研究所スペシャルアカデミックフェロー。

仏教美術に魅せられ奈良に通いつめ、独学で日本古代史を研究。

『藤原氏の正体』『蘇我氏の正体』『物部氏の正体』『神武天皇vs.卑弥呼 ヤマト建国を推理する』など著書多数。

*NHKカルチャー青山教室・目黒学園カルチャースクールで古代史講座が絶賛開講中。また、月1回、一般社団法人伝統文化交流協会主催の「古代日本史の正体」というテーマでの講座がスタートしています。興味のある方はぜひ!

バス会社の比較がポイント!