古代史オタク、0泊2日で奈良国立博物館「超 国宝-祈りのかがやき」へ

神社仏閣にある国宝クラスの仏像や美術品。普段はそれぞれの場所を訪れないと見ることはできません。

しかーし。美術館や博物館などの企画展で一堂に会するチャンスがありますよね。

今回は奈良国立博物館開館130年祈念特別展「超 国宝‐祈りのかがやき‐」が2025年4月19日(土)~6月15日(日)の会期で開催されました。この他、大阪市立美術館で国宝展、京都国立博物館で特別展が開催されるなど関西エリアで見逃せない展示が。

全部を網羅することはできませんが、「超 国宝‐祈りのかがやき‐」で石上神宮の「七支刀(しちしとう)」や中宮寺の菩薩半跏像(伝如意輪観音)が出展されると聞き、ぜひ行ってみたいなと。

今回は仕事などの予定がぎっしり詰まっている中、小娘と2人、夜行バス&LCCを駆使して0泊2日の弾丸旅を企画。成田空港着の時間が終電ギリギリというかなりヒリヒリする内容となりました。

果たして無事に帰ってこれたのか!?こうご期待。

■夜行バス&LCCで弾丸日帰り奈良旅行(0泊2日)

バスタ新宿発(夜行バス)==JR奈良駅8時6分着==奈良のうまいものプラザ「古都華」で朝食==バスで奈良国立博物館へ==東大寺・二月堂を拝観==龍美堂でわらび餅を食べる==法華堂(三月堂)==手向山神社==あぜくらやで昼食==依水園==氷室神社==奈良のうまいものプラザでお土産を買う==天極堂で葛切り&葛もち食べてお酒の美術館 JR奈良駅前店で2杯引っ掛ける==リムジンバスで関西国際空港へ移動==ピーチで成田空港着終了

おなじみの夜行バスでJR奈良駅へ、朝食は激安の「古都華」

今回は安かったのでバスタ新宿23時55分発のJRバス・青春エコドリーム21号を利用。JR奈良駅には8時6分着の運行でした。夜行バス代をケチったのでお尻が絶望的に痛かったですw

知らないとなかなかたどり着けない農園直送レストラン「古都華」

奈良駅前ではよくモーニングを食べるんですが、これまで見つけられていなかった「古都華」にどうしてもいってみたい。ということで、小娘に地図アプリを託して大捜索。

ありました。駅構内の「奈良うまいものプラザ」の中です。

奈良のお土産などを売っている直売所の奥がレストランになっていたため、外からレストランがあるようには見えないので要注意です。

「古都華」のモーニング、なんと550円(税込)!!私は和食、小娘は洋食を頼みました。

安い…安すぎる。しかも、奈良県内の生産農家を中心に直送された新鮮野菜を使用。

五條市たけむらさんの新鮮卵かけごはんを、御所市片上さんのこだわり醤油とともに味わえる和食と、香り高いコーヒーが付いたトースト洋食と、どちらも絶品でした。

ランチも夜メニューもなかなか充実しているので、次回奈良に行く機会があったらぜったいここにします。帰りにこちらのお店でお土産も購入して帰りました。

Information

奈良のうまいものプラザ・農園直送レストラン「古都華」

営業時間:7時~21時

レストランはモーニング7時~11時/ランチ11時~15時/ディナーは17時~21時

住所:奈良県奈良市三条本町1-1 JR奈良駅構内1F

問合せ先:0742-26-0088

JR奈良駅から路線バスで「奈良国立博物館」に向かう

インバウンドの皆さんに混ざり、路線バスに乗車。奈良国立博物館へ向かいました。

開館1時間前だというのにすでに行列w。奈良県在住の古代史オタク仲間から「奈良人は夕方から行く」とのこと。土日祝の午前中は特に混雑しているそうです。

夜行バスで付いてモーニングして行けばちょうどいいという判断で、並びました。東京人は並ぶのに慣れてる(!?)ので1時間ぐらいへの河童です。

一般人が見たいのと、古代史オタクが見たいのは違う!?

AIに聞いてみたらみんなが見たいのは「法隆寺の百済観音」「清涼寺の釈迦如来立像」「中宮寺の菩薩半跏像」なのだそうで…。入口入ってすぐに展示されていた百済観音の周りは大混雑していました。

とりあえず今回の一番の目的は物部氏ゆかりの石上神宮の「七支刀」なんで、超特急で向かいます。展示されているのは出口付近。

まだ誰も到達していなかったので思う存分見ることができました。刀の形にくりぬいた木の枠にぴったりはめ込んでいるので、裏も表もしっかりみることができる親切設計。

2022年にNHK特集で「謎の国宝 七支刀 空白の古代を科学する」の中で、人間国宝の刀匠、研ぎ師により七支刀を復元する試みが行われていたのをご覧になった方はいらっしゃるでしょうか…。今回の公開に合わせて化学的調査を行い、その結果も合わせて公開されていました。

七支刀が作られた年代を特定する手がかりが得られ、「泰和4年(369年)」ではないかとのこと。また、1600年も前の剣としては状態が非常によく、奇跡的に良好な状態が保たれていたことがわかったそうです。

めったに公開されないものなので、今回間近で見ることができてとても良かったです。

ついでに中宮寺の菩薩半跏像もみちゃえ

すでに出口付近まで進んでいるのでついでに中宮寺・菩薩半跏像にも先に立ち寄りました。

クスノキの部材をはぎ合わせた寄木造り、漆塗りの黒いお姿、アルカイックスマイルをたたえた表情、飛鳥~白鳳期につくられた傑作です。真っ白な空間の中央にポツンとたたずむように展示され、360度から拝観できました。

この部屋に入った瞬間に頭に思い浮かんだのが、光瀬龍さんが描いたSF小説「百億の昼と千億の夜」。萩尾望都さんにより、マンガ化もされています。

なんででしょうね。

菩薩半跏像は寺伝では如意輪観音(観音菩薩の変化身)ですが、弥勒菩薩として造られたという説も。弥勒菩薩はお釈迦様が入滅された後、56億7000年後にこの世にあらわれ、釈迦様の教えで救いきれなかった人々を救済するために、未来に現れるとされる菩薩様のこと。

気の遠くなるような未来のことと、どこかリンクしたのかもしれません。

休ヶ岡八幡宮のご祭神「応神天皇」「神功皇后」「仲津姫命」

一番最後の展示部屋から逆走する迷惑な客。続いて訪れたのが薬師寺の南側にある休ヶ岡八幡宮の御祭神である八幡三神像です。

僧形八幡神は応神天皇、その母である神宮皇后、妻である仲津姫命の三体。現在は奈良国立博物館にあります。

神でありながら僧侶の姿をとる神仏習合の象徴的な神像として知られています。神功皇后よりも仲津姫命の方が厳しめの表情しているように感じるのは私だけでしょうか…。

この他、東大寺の盗まれちゃった「金銅八角燈籠」の火袋羽目板(音声菩薩)や、中宮寺の「天寿国繡帳(レプリカじゃないやつ)」、唐招提寺「薬師如来立像(明るいとこで見れた)」、空也上人立像もありました。

同行した小娘は東大寺へ八幡神を勧進した際に乗せられた馬の唐鞍(手向山八幡宮)に興味津々。つい先日、TVで見た熊野速玉大社の桐蒔絵手箱(熊野速玉大社古神宝類のうち)の実物も見れてヨカッタです。

Information

奈良国立博物館

開館時間:9時30分~17時、土曜日や特定日は19時まで、月曜休館(休日の場合はその翌日。連休の場合は終了後の翌日))、12月28日~1月1日

※お水取り期間などは変更あり

入館料:大人700円、大学生350円、高校生以下と18歳未満は無料

住所:奈良市登大路町50番地

問合せ:050-5542-8600

バス駐車場:なし。以下の記事内にある奈良の観光バス駐車場情報を参照してください。

修二会のコーフン冷めやらず、東大寺の「二月堂」へ

つい3月に東大寺の修二会(お水取り)に行って来たばかりの私。東大寺には中学校の修学旅行以来いっていないという小娘にぜひ、二月堂をみてもらいたくて案内することに。

インバウンドと修学旅行生でごった返す南大門を抜けて二月堂へ向かいます。

今回、わざわざ南大門を抜けていったのはNHK「日曜美術館 まなざしのヒント」で、「本建築入門in東大寺・新薬師寺」を視聴したばかりだったので…。

南大門の屋根の重さを支える構造美にスポットを当てて紹介していました。この後、私たちが訪れる予定の法華堂の建築についても詳しく紹介されていたのでそんな視点で訪問してみました。

東大寺「南大門」の屋根やひさしを支える仕組み

南大門を潜り抜けるときに見るのは左右に置かれた運慶・快慶らにより造られた巨大な金剛力士像。鎌倉彫刻の代表作として知られています。やっぱ、見ちゃうよね。

でも今回はさらに上を見てみます。現在の南大門は鎌倉時代に再建された二重門で、大仏様(だいぶつよう)というスタイル。東大寺を復興した重源上人が留学先の宋から持ち帰り伝えたといわれています。

下の写真を見ればわかる通り、二重屋根の上下が同じ大きさで(普通は下層が大きくなっている)、天井が張られておらず、上層の屋根の裏側がそのまま見えるのがわかります。

つまり、二重屋根と見せかけて、実は一重で下の屋根は腰屋根という作りでした。巨大な建造物を短期間で建てられる効率のよい建築様式なのだそう。

屋根を支える巨大な円柱は18本。「貫」と呼ばれる水平材で繋がれて固められています。細かいことはよくわかりませんが、軒の荷重を分散するために「組物」と呼ばれる構造で優れた耐震性を発揮しているのだとか。

貫は軒下まで伸びており、風や地震の横揺れなどを防止。礎石の上に置かれているだけなのに、現存していることが、その優れた構造を物語っているというわけですね。

皆さんもぜひ見上げてみてくださいね。

君はなぜ、そこにいるの?

二月堂に到着。まずはお不動さんが安置されている「龍王の滝」に立ち寄ったところ、意外なところに鹿が…。まあ奈良なんでいたるところにいるんですけどねw

近くには芭蕉が詠んだ「水取りや 籠りの僧の 沓の音」という句碑もあります。意外にみなさんスルーしちゃうようなのでぜひ。

お水取りの舞台となる二月堂

2カ月半のご無沙汰でしたー二月堂。ここに上ると、ああ奈良に来たなと思ってしまします。

ここではあまり日本人も修学旅行生も見かけないので(外国人はいますが)のんびりした雰囲気に。お水取りの時にお堂の中に入って「お香水」をここでもらったんだよ、などと話ながらぐるりと散策しました。

本尊・十一面観音に供える香水(こうずい)を汲み上げる「若狭井屋」

二月堂の下にある「若狭井屋」は修二会で使われる閼伽井(あかい)を納めている場所。若狭の遠敷(おにゅう)明神が二月堂の本尊に献上したといわれる水をここでくみ上げています。

「閼伽」とは仏に供える水のこと。二月堂のご本尊十一面観音菩薩にお供えする御香水(おこうずい=閼伽水)を、3月12日に行いますが、その行為は秘儀とされており、咒師(しゅし)と2人の補佐役以外は中に入ることはできないそうです。

祟る秦河勝と後戸の神

ところで、二月堂の後戸には「小観音(こかんのん)」「摩多羅神(まだらじん)」が祀られているのを御存じでしょうか。「小観音」は修二会で後半7日間に祈りがささげられます(前半は大観音)。

「摩多羅神」は天台寺院の常行三昧堂に祀られた後戸の神のことであり、宿神(しゅくじん)でもあります。宿神は猿楽や盲僧などの芸能に携わる人々が信仰したもの。

能楽では翁の姿で現されることが多く、銀鏡神楽には北極星・北斗七星を神格化した「宿神」が登場し、その面を彫ったのが渡来系豪族・秦河勝とも。秦河勝(はたのかわかつ)と摩多羅神は同一視されることもあるようです。

修正会(しゅしょうえ、正月に仏教寺院で行われる法要)では、鬼は後戸から現れるといわれ、これを封じるために祀られたのが後戸の神であり、その呪法は芸能化して後戸の猿楽となって…ということのようです。

秦氏と後戸の神。蘇我入鹿暗殺は秦河勝だったのではないかと、われわれ古代史オタク界隈ではなかなかトレンディな人物なんです。「日本書紀」で極悪人呼ばわりされた蘇我氏を成敗した秦氏が、なぜたたるんでしょうねぇ。

気になる人はPHP文庫「古代史に隠された京都の闇(関裕二著)」をぜひ。

ちょっと小休止、二月堂 南茶処「龍美堂」へ

「龍美堂」はわらび餅でも有名なんですが、こちらでは東大寺に古くから伝わる秘伝の味噌「行法味噌」があることでも知られています。大豆やゴボウで作ったおかず味噌で、そのままご飯にかけて、田楽にして…といろいろな食べ方が楽しめるとのこと。

温かいお茶とともにサービスしてくれました。

私はわらびもちのお抹茶セットを。小娘はくずきりが食べたかったのですが売切れということでおはぎのお抹茶セットに。

わらびもちは出来立てでまだ温かい。なかなかのボリュームでびっくりです。

おみやげに「行法味噌」を購入して帰ります。

豆味噌・米味噌・胡麻・砂糖で味付けしています。後で関裕二先生に聞いたら、ウイスキーのアテにいいとのこと。試す前にクリームチーズに合わせてワインの肴に食べちゃいました…。

圧巻の仏像たち法華堂(三月堂)

奈良時代に建てられた最古の建物で、東大寺の前身である金鍾寺(きんしょうじ)の遺構と伝わっている法華堂。奈良時代の建物(向かって左)と鎌倉時代の建物(向かって左)がつながる独特の構造を持っています。

かつて3月に法華会が行われたことから「三月堂」と呼ばれるようになったとか。ちなみに四月堂(三昩堂)もお向かいにあります。

法華堂のご本尊は関裕二先生のおススメランキング第3位。ということで拝観してきました。

東大寺にある18体の国宝天平仏のうち、10体が集う法華堂

お堂の中に入った瞬間、ばぁああっと心が高揚するような不思議な感覚を覚えました。圧倒的な存在感で仏像たちが迫ってきます。

同行した小娘も強い印象を受けたようで、「すべての罪が赦されて、生きてていいんだ」という思いが湧いてきたといっていました。

ご本尊は「不空羂索観音(ふくうけんさくかんのん)」。観音菩薩の変化身の1つで、羂索(捕縛用の縄)を手に持ち、あらゆるものを漏らさず、人々を救うという強い誓願を表しているそうです。

豪華な宝冠を抱いており、翡翠の勾玉(三種の神器の1つ、皇位継承のシンボル)がいっぱいつけられているのをじっくり拝見しました。

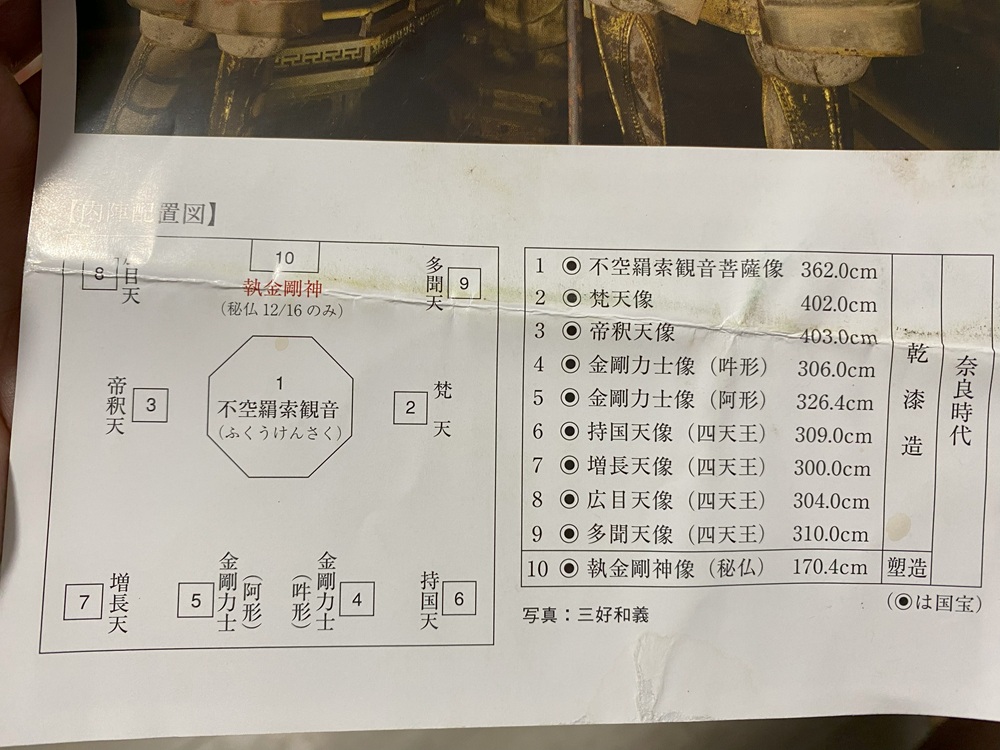

創建時とは異なる配置だった!?

現在の法華堂の内陣には不空羂索観音を中心に、左右に梵天・帝釈天…というように下記のように配置されています。本尊である不空羂索観音よりも向かって右に立つ梵天・帝釈天の方が大きいのが謎とされていました。

2010年(平成22年)~2013年(平成25年)の修理で、本尊が立つ八角二重壇の下段に八角形の台座や厨子・経机などの痕跡が発見されました。創建当初は日光・月光菩薩(現在は東大寺ミュージアムにある)、現・戒壇堂四天王像、それに背面の執金剛神像の七体の塑像が二重壇の下段に安置されていたのではないかと分析されています(参照元:東大寺ホームページより)。

梵天・帝釈天、四天王、金剛力士の8体はこれらの諸仏から遅れて法華堂に安置されたと考えられているそうです。

現在は東大寺ミュージアムにある日光・月光菩薩は奈良時代につくられた塑像。姿は梵天・帝釈天に近く、中国の木人風の服装で髷を結い上げた姿をしています。

法華堂の像の大半は乾漆造ですが、執金剛神立像(秘仏・12月16日のみ開帳)だけが塑像なのだそう。そしてこの執金剛神立像もまた不空羂索観音の後ろに、北向きに安置されている「後戸の神」、というわけです。

憤怒の表情を浮かべる「執金剛神立像」

革の鎧を着用して右手に金剛杵を構えた立像で、仏法を守る夜叉神といわれています。当時の彩色や金箔の一部が残されており、当時のお姿を再現するためのクラウドファンディングも行われ、古典塑造や脱活乾漆による復元などにもチャレンジされてました。

上の動画は2014年に制作された彩色再現CGだそうです。なんて色鮮やかなんでしょう。

良弁(東大寺初代別当)の念持仏として伝えられている執金剛神立像。二月堂にある摩多羅神とはちょっと意味合いが違うかもしれませんが、背後からの敵や邪悪な物から守る、という点では後戸の神としてお祀りされている、といえるのかもしれません。

仏像が鎮座する「身舎(もや)」と僧侶が祈る「廂(ひさし)」に分かれた構造

南大門のところで紹介したNHK「日曜美術館 まなざしのヒント」では、この法華堂の建築についても触れていました。2つの堂を連結した前後に長い平面構成で、前方は礼堂(鎌倉時代に増築)、後方は正堂(天平年間頃の造営)です。

梁間(建物の奥行き方向の長さ)を大きくするのが難しい古代建築において、広い空間を確保するため、「双堂形式」と呼ばれる方法で作られた工夫なのだそうです。

正堂は仏像が安置された聖なる空間で天井は「仏の世界」を表す天蓋に。鎌倉時代につくられた礼堂には天井がなく、板敷きがあり、僧侶が祈る場所としての役割を果たしています。

今回感じたのは、建築という視点で見るのも面白いなということ。出かける前に神社・仏閣の建築様式についても学んでいくといいと感じました。

Information

東大寺

拝観時間:大仏殿 4月~10月 7時30分~17時30分/11月~3月 8時~17時

※法華堂、戒壇堂、東大寺ミュージアムなど施設により異なります。

拝観料:中学生以上800円、小学生400円

※法華堂、戒壇堂、東大寺ミュージアムなど施設ごとに入堂料があります。

※30名以上の団体で割引あり

住所:奈良県奈良市雑司町406

開催期間:3/1~14

問合せ:0742-22-5511

観光バス駐車場:なし。

東大寺大仏建立のために迎えられた「手向山八幡宮」にもお参り

法華堂のすぐそばにある手向山(たむけやま)八幡宮へも立ち寄っていきます。東大寺大仏建立のため、大分県の宇佐八幡宮より、東大寺守護の神として迎えられ、祀られたものです。

今回の「超 国宝展」でこの手向山八幡宮が所蔵している唐鞍(国宝 鎌倉時代)が展示されていました。唐鞍は中国風の装飾を施した鞍で、儀式や祭礼の時に飾り馬として特別な馬に用いられたそうです。

手向山八幡宮には唐鞍が三組伝わっているそうで、八幡神を宇佐から勧請した際の行列を再現する手搔会(転害会、てがいえ)などの祭礼行事に際し、八幡三神の御料として調進されたものなのだそう(参照元:手向山八幡宮のFacebookより)。

「超 国宝展」で展示された唐鞍は三組のうち当初の状態を最も良く残している一組。豪華で異国情緒あふれる装飾は小娘の心に刺さったようです。

Information

手向山八幡宮

住所:奈良県奈良市雑司町434

問合せ先:0742-23-4404

※バス駐車場は東大寺に準ずる

修学旅行生に混ざって「あぜくらや」でランチする

お天気がイマイチ、ということで出来るだけ狭い範囲で観光も食事も済ませてしまおうという計画。事前に調べて置いた東大寺南大門から近い「あぜくらや」で昼食をとることにしました。

土曜日ということもあり、店内は満席。修学旅行生やインバウンドのお客さんでいっぱいの中、カウンター席にかろうじて滑り込みました。

小娘は「梅入りにゅうめんセット」、私は名物の「大和茶粥セット」をいただきます。

梅干しはパンチのあるすっぱさです。そしてにゅうめんがとってもおいしい。帰りに三輪素麺忘れずに買って帰ることに。

茶粥は十津川温泉「湖泉閣 吉乃屋」に宿泊した際、朝食で出されて以来、すっかりファンに。

茶粥は注文してから炊き上げているということでとってもおいしかったです。小娘のにゅうめんの残りの出汁を追加しながらいただいたらさらにおいしくなり、完食。

甘味メニューも充実していたので、東大寺巡りの休憩スポットとしても人気があるようです。

本当は釜めし「志津香」にいってみたいのですが、いつも大行列。土曜日は絶望的だと思い断念しました。

後で関先生に聞いたら、テイクアウトもできるのだそうです。こんどは予約して持ち帰り、奈良公園で食べてみたいですね(雨が降っていなければですが)。

奈良の穴場!?「依水園」でまったりと癒される

日帰りなくせに、帰りは飛行機の最終便(!?)で戻るため、濃密なスケジュール。雨もかなり降っているのでまったりできる「依水園」に向かいます。

こちらは三重テレビ「新・ええじゃないか」の「奈良の心のふれる旅」でも紹介されており、東大寺南大門や若草山などを借景とした素晴らしい眺望をぜひ楽しみたいと訪れました。

日本人がほぼいない「依水園」。モッタイナイ

東大寺と興福寺の間にある「依水園」は池泉回遊式庭園で、江戸時代につくられた前庭と明治時代につくられた後庭の2つからなり、それぞれを水の流れでつないでいます。

中でも後庭は東大寺南大門・若草山・春日山・御蓋山を取り入れた借景が素晴らしく見ごたえがあると評判。雨が降っていたこともありますが、庭園内はとても空いており、ほぼ外国人の方ばかりでした。

入口で傘を借り、まずは後庭へ

わー。雨が降っているのにこの絶景です。氷心亭から眺めた東大寺南大門・若草山・春日山・御蓋山を取り入れた借景が上の写真。

後庭は明治時代に実業家の関藤次郎が、茶の湯と詩歌の会を楽しむためにつくった築山式の池泉回遊式庭園です。

氷心亭(ひょうしんてい)

「氷心亭」は新薬師寺に使われていた天平古材を天井板などに使用して、明治期に造られた書院造の茶室。現在はここで後庭を観ながらお抹茶をいただけるようになっています。

建物に使われている窓ガラスは、今では貴重になってしまった「口吹き製法」による薄いガラス。溶けたガラスを吹きながら回して均一な厚みにした後、再び熱して平に伸ばして製造されているそうです。

花火の音に震えるほどの薄さなのだそうで、ガラス越しに見る庭園はまた格別に趣があります。

小さな滝・小川・水車小屋

築山に向かって右手には水車小屋があり、涼し気な水音を立てて回っています。

雨に濡れる新緑が美しく、晴れとはまた違った趣で楽しませてくれました。

挺秀軒(ていしゅうけん)

挺秀軒は前庭を作庭した清須美道清(きよすみどうせい)により、江戸延宝年間に建てられた煎茶の茶室。明治期に関藤次郎が茶室の待合にも使えるように東側に縁を取り付けたそうです。

西側の壁にある円窓と、床の丸炉が煎茶室の特徴なのだそう。周りの茶庭は1900年(明治33年)に裏千家第12代宗匠又玅斎(ゆうみょうさい)による設計。

三秀亭(さんしゅうてい)

庭園入口の右手にあるのが前庭で、奈良晒を扱う御用職人だった清須美道清が別邸として移築したのが三秀亭です。現在は前庭を眺めながらランチや抹茶をいただけるレストランに。

鶴亀をなぞらえた中島があり、池の要所要所には灯籠が置かれています。護岸の石組に江戸時代の庭園の特徴をみることができるそうです。

この後、海運業を営んだ中村準策をはじめとする中村家3代が収集した美術品が展示されている「寧楽美術館」にも立ち寄りました。「依水園」は東大寺・大仏殿の喧騒が嘘のように静かで、ゆったりと過ごせるのでおススメですよ!

Information

依水園

開園時間:9時30分~16時30分、毎週火曜休み(祝日の場合は開園、翌休園)

※庭園整備期間は休み

入園料:一般1,200円、大高校生500円、小中学生300円

※15名以上の団体で割引あり

住所:奈良県奈良市水門町74

問合せ:0742-25-0781

※バス駐車場なし、東大寺に準ずる

奈良氷室神社で「氷みくじ」を引く

実は奈良、氷の聖地だって知っていましたか?いつも古代史ゆかりの神社仏閣や遺跡を巡るのがメインだったので今回初めて奈良氷室神社に足を運んできました。

御祭神は闘鶏稲置大山主命(つげのいなぎおおやまぬしのみこと)・大鷦鷯命(おおささぎのみこと)・額田大中彦命(ぬかたのおおなかつひこのみこと)。

奈良時代に氷池や氷室を設け、氷室の守り神を祀り、春迎えの祭りを行うなどの祭祀が行われたそうで、氷を神として祀る全国でも珍しい神社なのだそうです。

5月1日に行われている献氷祭は全国から製氷・販売業者が参列し、業績成就を祈願するお祭り。大型氷柱や花氷の奉納の他、かき氷の頒布、舞楽奉納などの神賑行事が行われます。

氷の上におみくじを置くと文字が浮かび上がる「氷みくじ」に挑戦してみます。私は中吉でしたが、小娘は大吉w

病気は「気に病むな 治る」とあったのでヨカッタね。

Information

奈良氷室神社

住所:奈良県奈良市春日野町1-4

問合せ先:0742-23-7297

※バス駐車場は東大寺に準ずる

国宝展と「奈良のうまいものプラザ」で存分にお土産を買う

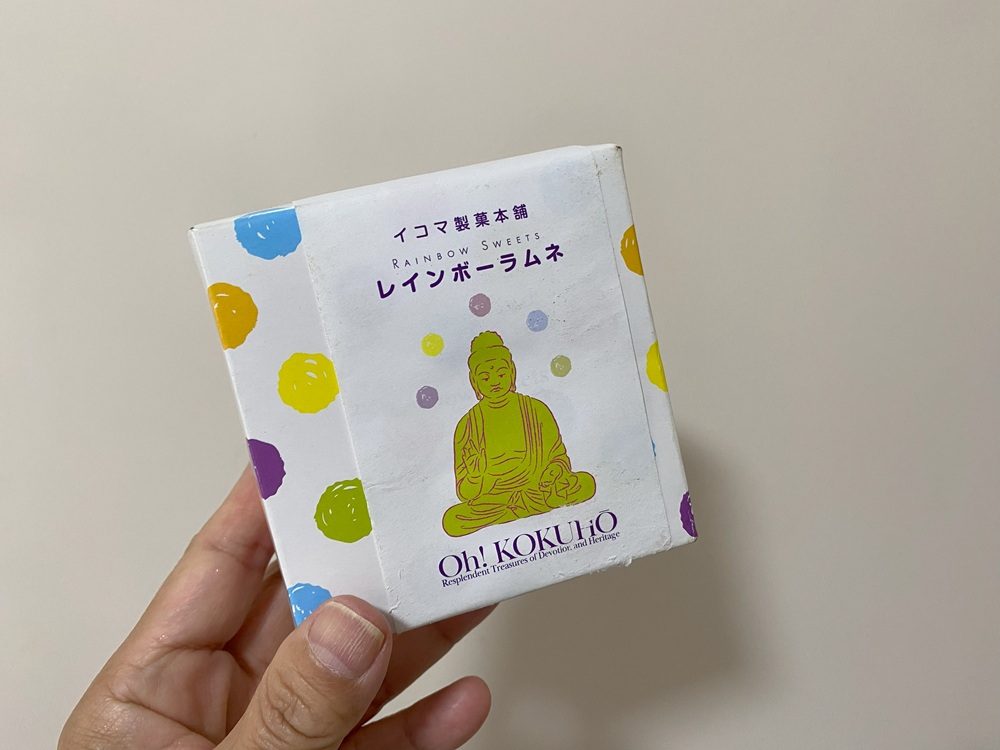

奈良土産といえばコレ。イコマ製菓本舗の「レインボーラムネ」です。今回は奈良国立博物館のミュージアムショップで「超 国宝展」バージョンを買いました。

そして奈良うまいものプラザでは、生のいちご(白いちご 淡雪と古都華いちごの紅白セット)の他、旦那へのお土産としてはちみつ、ご自宅用に三輪素麺、そうめんつゆなどを大人買い。

奈良らしいお土産を買うならこのお店が一番だなと思います。おススメ!

関西国際空港までのリムジンバス待ちでスイーツ食べ、酒を飲む

帰りは関西国際空港からピーチで飛ぶので、JR奈良駅からリムジンバスに乗ることにしました。まだまだ時間があるので、JR奈良駅構内にある「天極堂(てんぎょくどう)」へ。

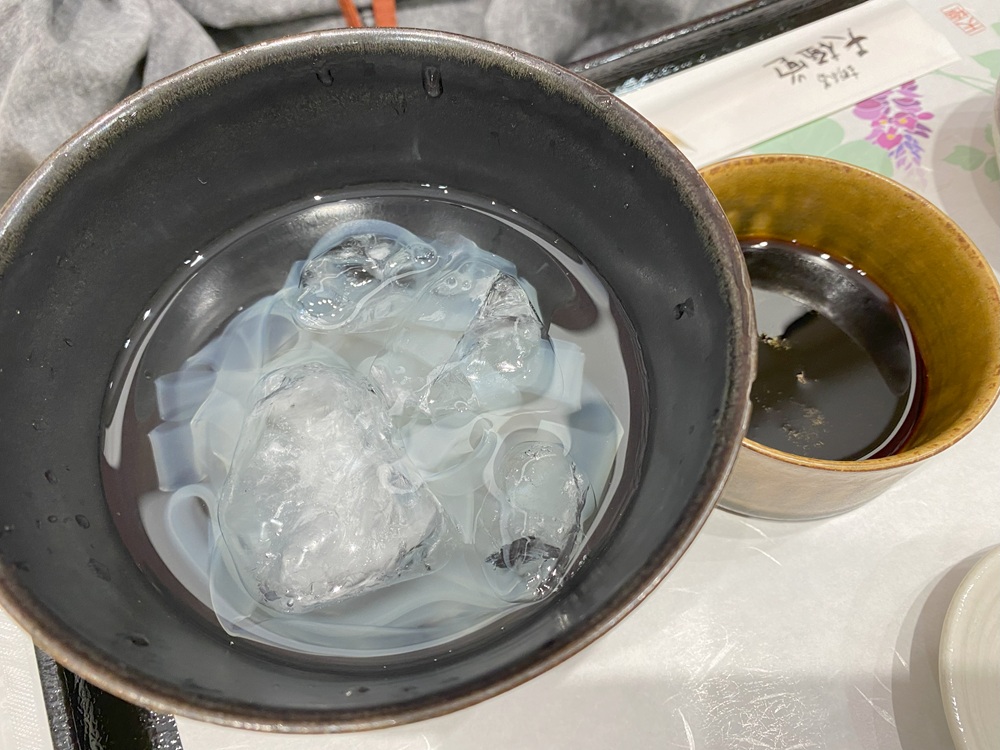

吉野本くずを使ったスイーツがおいしいお店です。帰る前にやっぱり食べておきたいということで小娘は葛きりを、私は練りたての葛もちをいただきます。

吉野本くずを使ったスイーツは絶品で、結構お腹いっぱいといいつつも、つるりと食べられてしまうのです。

吉野本くずは葛の根を掘り起こし、独自の製法で精製したもので最近では大変希少なものになっているそう。葛の根は「葛根(かっこん)」と呼ばれる生薬の主原料になり、風邪や肩こりなどにもよく利用されていますよね。

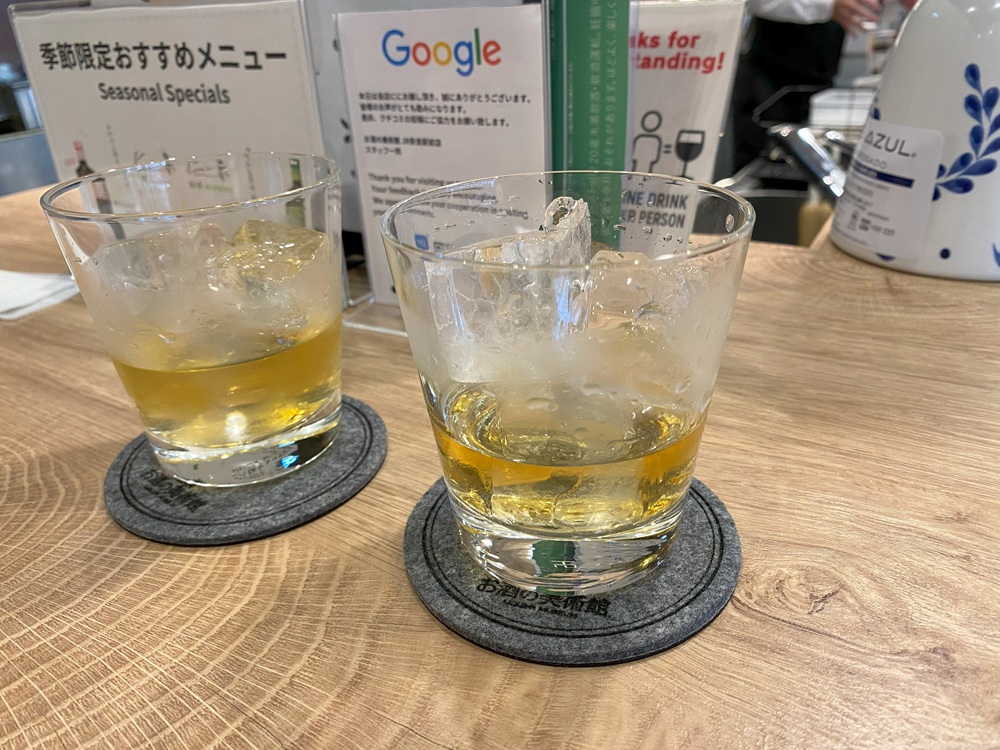

そしてスイーツの後はリムジンバスのバス停が良く見える「お酒の美術館 JR奈良駅前店」へ。

スーパーホテルPremierJR奈良駅が入っているビルの1Fにあります。ここからだと目の前がバスステーションなんで時間がきたらさっと移動できて便利。

ノーチャージでウイスキーがなんと500円から飲めちゃうので嬉しいバーです。リムジンバス到着までここで飲み倒しますっ。

しかし、私たちは勘違いしていてリムジンバスは並んでいたら乗れると思っていました。予約が必要だったみたいです…。

ギリギリでしたがなんとか奈良駅でチケットを購入して乗れました(客は私たちと数名だった)。

関西国際空港で夕飯を食べていざピーチに搭乗!しかし、この後悲劇が…

なんとか無事到着。ピーチはLCCなんで、第2ターミナルが発着場所になります。

初めて関西国際空港から飛行機に乗りますが、第2ターミナルは建物が小さくコンパクト。「COCO’S」で夕飯を食べ、飛行機に搭乗します。

しかし…この日は悪天候。やっぱりというか時間通りには出発できなかったようで、じりじりと離陸を待ちます。

30分ぐらいの遅れならなんとか終電に間に合う、はずが1時間以上の遅れということで終わりました。成田宿泊決定w

死に物狂いで泊まれるホテルを探す母娘。ようやく「東横INN成田空港新館」に空室を見つけ、無事野宿せずにすみまました。空港からは無料のシャトルバスでホテルまで送迎してくれました。

最初、東横インの本館に電話を直接かけたところ「新館」なら1部屋空いていると教えていただき、新館にかけ直すも誰も出ず…。もう終わったと思っていたところ、Yahooトラベルから予約が可能になっていて無事チェックインできました。

ありがとうYahooトラベル。後で知ったのですがアゴダでホテル予約のトラブルが続出していたそうで、東横インでも予約が取れていない事件が多々あったとか…。

翌朝、午前中に中国武術の練習があったのですが間に合わないのでお休みに。小娘からは遅くなるならLCCではなく夜行バスでねとくぎを刺された母でした。

初めての奈良弾丸日帰り旅(正確に言うと成田に1泊したけど)。やっぱりLCC最終便は無謀だったな、ケチらず新幹線で帰ったらよかったなと思いつつも中身的には大満足でした。

何度行っても楽しめる奈良。皆さんもぜひ。

▼編集部Iの古代史オタク旅シリーズ

1.2017年奈良旅行

・団体旅行に、なぜ奈良は人気がないのか?奈良観光のおススメスポット&団体バス駐車場情報

・夏に奈良に行ってはナラない!?「大化の改新の謎」に迫る!大人の修学旅行

・奈良にはナラった歴史と違うことがいっぱい!

2.2019年奈良旅行

・古代史ミステリーに迫る!いま再びの奈良2泊3日旅行

・奈良旅行!2日目は「日本書紀」にその名が残る山の辺の道へ

・奈良旅行!最終3日目は奈良中心部を爆走

3.2022年奈良旅行

・奈良に行くナラ、歩くシカない!?古代史オタク2泊3日旅行「若草山登山」編

・千里の道も天理から、古代史オタク2泊3日奈良旅行「山の辺の道」編

・あすからは仕事です、古代史オタク2泊3日奈良旅行「明日香村」編

4.2023年奈良旅行

・仏像見るなら奈良!今度は名古屋にも行っちゃった古代史オタク旅行「奈良市内」編

・薬師寺と唐招提寺で仏像を見る・古代史オタク旅行「西ノ京」編

・古代史オタク旅行2日目は貸切バスツアー!木津川が流れる「南山城(京都)」編

・古代史オタク旅行3日目は歩くよ、歩く「藤ノ木古墳・法隆寺・中宮寺・法起寺」編

・古代史オタク旅行4日目・番外編「室生寺と熱田神宮」編

5.2024年奈良旅行

・古代史オタクが行く奈良2泊3日の旅~春はあけぼの・長谷寺編~

・古代史オタクが行く奈良2泊3日の旅~中将姫はいずこに?二上山遠足・當麻寺練り供養編~

・古代史オタクが行く奈良2泊3日の旅~高見の郷・丹生川上神社・玉列神社日帰りバスツアー編~

6.2025年奈良旅行

・ 古代史オタク、東大寺二月堂の“お水取り”へ。1274年途切れることなく続く「不退の行法」に感動

・古代史オタク、0泊2日で奈良国立博物館「超 国宝-祈りのかがやき」へ

・古代史オタク、ついに「正倉院展」に行く!奈良・京都・滋賀周遊2泊3日旅行

・「正倉院展」のついでに奈良・吉野山に紅葉を見に行く古代オタク、貸切バスでの日帰り送迎料金目安もご紹介!

バス会社の比較がポイント!