旧新橋停車場跡にできた「お~いお茶 ミュージアム」「お茶の文化創造博物館」にワクワク

東京・汐留にある「旧新橋停車場」。鉄道ファンの方なら一度は訪れたい聖地ですよね。

1872年(明治5年)、日本初の鉄道ターミナルとして誕生。新橋停車場の駅舎を当時と同じ場所に2003年、再現されたのが「旧新橋停車場」です。

汐留再開発に先だち、発掘調査した際に発見された基礎・プラットフォームの遺構は、駅舎の真下に良好な状態で保存。訪れた人は各所に設けられた見学窓から駅舎基礎石積み、プラットフォーム石積みなどが見学できるようになっています。

外には駅舎に続く石積みのプラットフォームを再現。レールも敷設された。レールの起点には鉄道発祥の証である「0哩(ゼロマイル)標識」と車止めも復元されています。

そしてその旧新橋停車場跡1階に2024年5月1日(水)オープンしたのが、「お~いお茶ミュージアム」「お茶の文化創造博物館」。もちろん「お~いお茶」でおなじみの伊藤園が手がけている、ってわけです。

お茶の未来を共創する拠点となる、伊藤園の複合型博物館

「お~い茶ミュージアム」と「お茶の文化創造博物館」は、「お~いお茶」販売から35周年を迎えた伊藤園が手がける複合型の施設。2025年4月で延べ入場者が10万人を突破するなど、人気のスポットになっています(株式会社伊藤園のプレスリリースより)。

親娘ともどもお茶が大好きで、毎日浴びるように飲んでいるのだから、これは行かねばなるまい。ということで、おじゃましてきました。

「お~いお茶くん」がお出迎え、無料で楽しめる「お~いお茶ミュージアム」

まずは無料で楽しめるこちらの施設から。伊藤園の「お~いお茶」が茶畑から商品化されるまでの工程やこれまでの歩み、茶殻のアップサイクルなどを紹介・展示しています。

入口入って左手にはお~いお茶ができるまでをイラスト付きで紹介。パネルをめくるとヒミツの裏話が読めるようになっていました。

ハンドルを回すとお茶が抽出されていくプロセスをビジュアルでわかりやすく紹介。お子さまでも楽しみながら体感できるので、遠足やバスレクの行き先にもおススメですね。

「お~お茶」の誕生秘話やヒストリーなども紹介されており、世界でも愛される飲料へなっていくいきさつがよくわかりました。

お茶を入れれば当然茶殻が出るわけで…特に我が家は朝から晩まで飲んでいるので、生ごみの茶殻率がとても高いですw

お茶っぱには防臭・消臭効果があり、乾燥させて冷蔵庫などに入れると良いといわれています。また床にまいてお掃除するみたいな使い方もされていますよね。

伊藤園で出る茶殻の量はご家庭に比べれば半端ないわけで、その量なんと年間で56,600トン!「お~いお茶」製造で出た茶殻を伊藤園ではアップサイクルさせていました。

たとえば、お茶入り畳やボールペン、封筒、茶殻配合シート装着型の自動販売機などなど。

ミュージアムではデザインウォールを展示。茶殻効果で消臭・抗菌性を発揮するそうです。茶殻で家がたっちゃいますね。

この他、フォトスポットや自分でつくった俳句をシールにしてプレゼントしてくれるコーナーなど。おーいお茶を存分に楽しめるコンテンツが用意されていて楽しかったですよー。

「お~いお茶」体験やカフェ、ミュージアムショップもあります

ミュージアムではお茶の魅力を体験できるコンテンツも充実。私たちが訪問した日は「厚生労働省認定社内検定・伊藤園ティーテイスター」が実演しながら一緒に、日本茶のおいしさを再発見する体験メニュー「急須を使ったお茶入れ体験」を開催していました。

また「世界で1本だけ!お~いお茶ボトル創作体験」や、「自分で点てる!抹茶体験」などいろいろなプログラムがあるので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

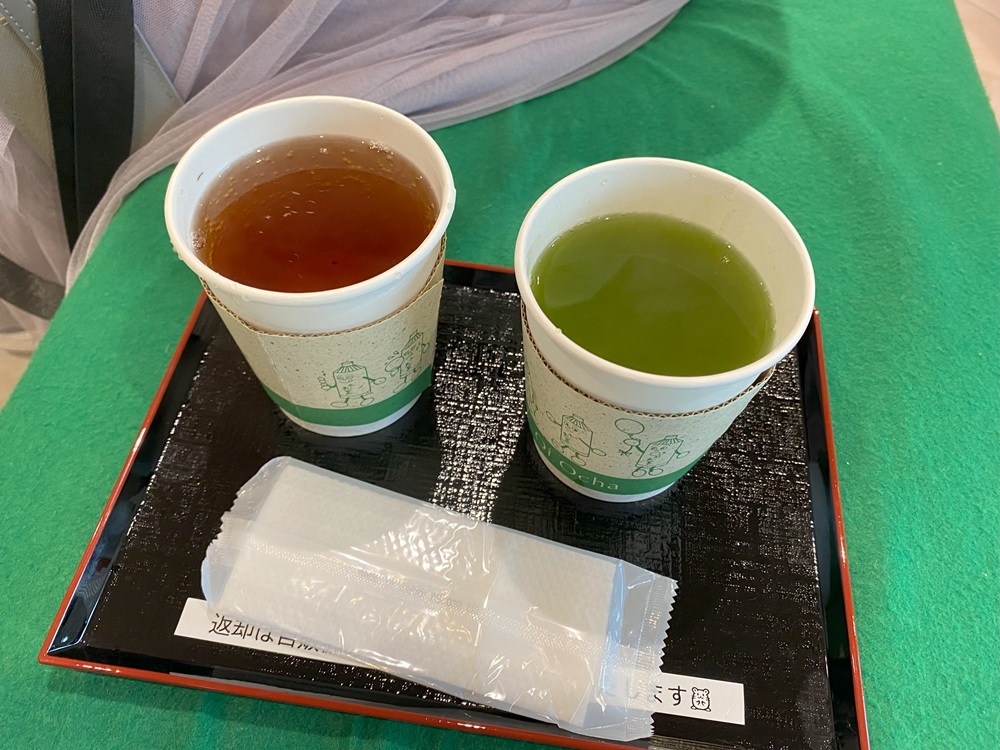

カフェでは日本茶はもちろん、お茶を使ったドリンク・ソフトクリームを販売。休憩スペースで楽しむことができます。

上写真向かって左が「会席ほうじ茶」、右が「抹茶あわせ玄米茶」です。「飲む抹茶わらびもち」「抹茶ミルクセーキ」などもありました。

ショップで見かけた「お茶ポット」。昭和世代なら懐かしいですよね。

旅のお供に昔買いました。冷凍みかんとお茶ポットは電車の旅っていうイメージです。

そしてさらに時代を遡って「汽車土瓶」。こちらはミュージアム限定品です。

最後まで買おうか悩んだ「蘭字茶箱(ティーバッグ入り)」。かわいいのですが、飲むお茶の量が半端ないので人にあげるのには良いが、自分用にはちょっと…。

そして売っていました。伊藤園の「瓶 お~お茶 山の音」。数量限定で1本5,400円もするw

静岡県天竜地区の山間部にある茶屋「カネタ太田園」の茶葉を100%使用。素材の魅力を引き出すこだわり製法で丁寧にボトリングした瓶入りの緑茶飲料です。

どんな味がするんだろう。冥途の土産に誰か買ってくれないだろうか。オンラインショップでは売り切れていました。

日本人がお茶に親しんできた歴史や文化を知る「お茶の文化創造博物館」

続いて、同じフロアにある「お茶の文化創造博物館」へ。ここではお茶の歴史と飲み方・作り方の変遷、日本の茶畑(産地)、屋外喫茶の変遷など、お茶に関するさまざまな展示が楽しめる博物館です。

お茶の伝来と私たちの暮らしへの浸透していった歴史を知る

入口入ってすぐのところにお茶の歴史とどのように広まっていったのかを年表と道具、飲み方などを紹介。お茶は紀元前の中国で始まり、最初は薬として使われていました。

日本に入ったのは8~9世紀頃(平安時代頃)といわれ、煎じ茶として飲まれていたそうです。茶葉は蒸して固めた団茶として飲まれていたので、必要な量だけ切り取り、炙り、細かく砕いて飲んでいたそうな。

博物館では「薬研(やげん)」が置かれていて、茶葉をここに入れてすりつぶす体験ができます。結構面白い。

鎌倉時代に入ると、お茶の栽培方法や喫茶法などが中国からもたらされ、日本でも本格的に栽培がスタートしました。今の抹茶に近い感じで、茶せんで泡立てて飲んでいたようです。

ミニ茶臼で茶葉を粉状にすりつぶす体験もできます。お茶が庶民の口にも入るようになるのは江戸時代頃。

1738年に永谷宗円が永谷式煎茶を発案し、中国式製法のお茶にはなかった鮮やかな色と甘味、香りで江戸市民を驚嘆させたそうですよ。

日本人の優れたからくり技術を実感できる「茶運び人形」「からくり弁当」

さらに江戸時代につくられたからくり人形の1つ「茶運び人形」のデモを拝見しました。ミュージアムにある人形は仕組みを再現したものです。

大名や豪商の間で親しまれていたおもちゃ。

ゼンマイ仕掛けでつくられており、当時は背美クジラの髭で作られていたのだとか。釘や接着剤などは一切使われておらず、簡単に修理ができるそうです。

お盆の上に茶わんを乗せると、客席まで運び、茶わんを取ると止まります。再び茶碗を戻すとぐるりと回って帰ってくるという仕掛け。

1796年(寛政8年)に土佐の技術者、細川半蔵(ほそかわはんぞう)が出版した「機巧図彙(からくりずい)」には「茶運び人形」の他、9種類のからくり人形の設計図・製作手順が載っているそうです。

そしてもう1つ展示されていたのが「からくり弁当」。いわゆるピクニックに出かけて外でお茶を飲んだり食事ができるキットがすごーくコンパクトに収納できちゃうってやつです。

貴族やお大名、豪商などがお花見やお月見、紅葉狩りに持っていったといわれており、料理を取り分けるお皿や酒器などをコンパクトにおさめられるようになっていてびっくり。美術工芸品のように手の込んだ作りで、日本人の器用さや技術力に驚かされました。

日本人が愛した「喫茶文化」

時代劇を見ていると必ず登場するのが「水茶屋」。神社仏閣の門前や街道沿いにあり、お茶や団子などを食べてるシーンをよく見ますよね。

お侍さんも役人も庶民もみんな分け隔てなく「水茶屋」で休憩し、一服したり、おしゃべりを楽しんだようです。この「水茶屋」で茶くみをしているカワイイ娘の浮世絵が描かれ、通い詰める男性客も多かったとか。

今でいう“推し活”てやつですね。明治時代になるとコーヒーが入ってきていわゆる「カフェ」文化になりますが、それでも日本茶は愛され続け、いまは海外の方にも人気。

時代に合わせてお茶の飲み方や種類、喫茶スタイルは変えつつも、私たちの生活になくてはならない存在といえるのではないでしょうか。

Information

お~いお茶ミュージアム/お茶の文化創造博物館

開館時間:10時~17時(最終入場16時30分まで)、毎週月曜休み(祝日の場合は火曜日休館)、年末年始

料金:お茶の文化創造博物館 大人500円、学生300円、70歳以上と高校生以下は無料

※お~いお茶ミュージアムは無料

住所:東京都港区東新橋1‐5‐3 旧新橋停車場内

問合せ先:03-6263-9281(お~いお茶ミュージアム)

新橋周辺で楽しめる観光スポット

新橋周辺は銀座やお台場、築地との周遊が便利で、観光スポットもいろいろあります。汐留周辺ではインバウンドのお客様と思われる観光バスもたくさん停車していました。

「お~いお茶ミュージアム」以外にも楽しめる観光スポットをダイジェストでご紹介しましょう。

商売繁盛のお稲荷さんを祀る「烏森神社」

新橋に鎮座する烏森神社は商売繁盛の神様、倉稲魂命(ウガノミタマノミコト)、芸能の神である天鈿女命(アマノウズメノミコト、天岩戸の前で踊った神様)、瓊々杵尊(ニニギノミコト、天孫降臨した神様)をお祀りしています。

烏がいっぱい群がっていた場所に神社を創建したことから「烏森」の名がつけられたようです。色で叶える「心願色みくじ」が有名。

赤(恋愛・良縁)、黄(金運・幸運・商売)、青(厄祓・仕事学業)、緑(健康家庭)の4色あり、同色のペンで願い事を書いた後、結び紐に付ける習わしです。

吉宗が砂糖を作り、象も飼ってた!?「浜離宮恩賜庭園」

新橋から車で約6分のところにある「浜離宮恩賜庭園」。1654年に徳川綱重公が江戸湾の一部を埋め立てて屋敷を立てたのが始まりです。

その後、徳川将軍家の別邸浜御殿になり、11代将軍徳川家斉公の時代にほぼ現在の庭園の形が完成したそうです。中央にある「潮入りの池」は海と繋がっており、東京湾の潮位にあわせて水門を開閉して水の出入りを調節しています。

四季折々のお花が楽しめる他、中島の御茶屋ではお抹茶とお菓子がいただけます。

1729年(享保14年)に象が見たいという吉宗公の要望でベトナムから連れてこられたそうで、長崎からはなんと徒歩で江戸まで運んだとか。その象が一時飼育されていたのが「浜離宮」だったんです。

また「浜離宮」では薩摩から取り寄せたサトウキビの種を播いて砂糖を収穫したこともあったのだとか。吉宗公、暴れているだけじゃなかったんですね。

東京といえばやっぱり「東京タワー」

東京タワーは戦後復興を象徴するランドマークとして、1958年に完成した高さ333mの電波塔です。現在はそれよりも高い東京スカイツリー©が作られて、電波を送れない場合の予備電波塔となっています。

地上150mにあるメインデッキと、250mのところにあるトップデッキがあり、東京の街並みを一望する眺望スポットとして人気。フットタウンでは飲食店・お土産ショップ・アミューズメント施設が集まる複合施設があります。

こちらも新橋から車で約6分でアクセス可能。近くには徳川家の菩提寺として知られる増上寺や都内最大級の前方後円墳「芝丸山古墳」、仕事運アップの御利益がある「愛宕神社」などもありますよ。

新橋・汐留観光おすすめ日帰りバスツアーモデルコース

| 時間 | スケジュール |

|---|---|

| 10:00 | 東京駅出発 |

| 二重橋や半蔵門など皇居の周りをぐるりとドライブ | |

| 10:30 | 東京タワー到着(展望台に上り、フットタウンに立ち寄り) |

| 増上寺参拝 | |

| 「お~いお茶ミュージアム」「お茶の文化創造博物館」 | |

| 13:00 | ランチ |

| 14:45 | 浜離宮恩賜庭園 |

| 15:30 | 豊洲先客万来(足湯、お土産購入、早めのディナー) |

| 17:30 | 東京駅着終了 |

貸切バス料金目安

日帰り利用(20㎞・8時間)

大型バス:92,180円~

中型バス:77,770円~

小型マイクロバス:68,090円~

※有料道路・高速道路代、バス駐車場代、ランチ代、施設入場料などは別途実費となります。

上記金額は2025年9月26日に国土交通省が公示した「新公示運賃額(最低基準額)」に基づき、計算した最低基準額です。実際のバス料金は、各バス会社が運輸局に届け出た単価で計算します。

このため、正確な料金は見積りを取らない限りわかりません。また、バス会社ごとに単価が異なるので、しっかりと見積りを取り寄せて、比較しないと損をしてしまいますよ。

▼貸切できる送迎バスの種類一覧

貸切送迎バスの種類|大型バス|中型バス|小型バス|マイクロバス|サロンバス

★お台場・港区周辺の観光情報はこちらもチェック★

▼ バス旅行幹事さんお役立ちコンテンツ

≫初めてのバス旅行幹事、やらなきゃいけないコトはこれ!

≫貸切バスは『いつまで』なら予約がとれる?前日や当日はアリ?

≫バスの駐車場、運転手のホテル予約は必要?

≫貸切バスでバスガイドは頼める?料金やお仕事内容解説

≫貸切バス予約後のやることリスト!人数や行き先変更は可能?

≫貸切バスで旅行する時は、保険に入るべき?

≫バスの運転手さんへ心づけ(寸志)は必要?

≫貸切バス(送迎バス)のキャンセル料は?

バス会社の比較がポイント!